【Old to the New, New to the Old 石巻】美味しい魚を届けるフィッシャーマン①

魚をさらにおいしく、豊かなものにしようと頑張る<フィッシャーマン・ジャパン>を支える若手の漁師たち。まずは日本人の食卓に欠かせない銀鮭養殖を手がける“元サラリーマン”の若者に会いに、石巻の隣町、女川へ行ってきました。

「朝獲れ(採れ)新鮮!産地直送!」

レストランや居酒屋などでそんなキャッチコピーを見かけたことはありませんか? いわゆるお店で扱う海産物や野菜がいかに新鮮か伝えるコピーです。

流通の発達ってすごいですよね。朝に収穫した作物や、朝に獲れた魚などがその日のうちや、遅くとも翌日には別の県までビュンと届いたりするんですから。

地方の美味しいものがどこにいても美味しくいただける。

それを可能にしたのは流通の発達だけではありません。作物を育てたり、漁をしてくれる人たちが鮮度を保つため、美味しい状態のまま届けるために様々な工夫を凝らしてくれているからこそ「新鮮で、美味しい」ものが食べられるってこと。

特に水産業が盛んな石巻周辺では、魚関係の工夫が盛んです。

前回ご紹介した<フィッシャーマン・ジャパン>にも面白い漁師さんが多いということで、会いに行ってきました。

「銀鮭養殖の父」の孫が新しく挑戦するもの

みなさんの中で「養殖ものは味が落ちる」と思い込んでいる人はいませんか?

実は私もそんな風に思い込んでいた一人です。

天然物、養殖物。ひと昔と違い養殖技術の発達した今では、(種類によりますが)その差はどちらかというと個性の違いみたいなものになりました。

広い海を泳ぐ天然物。確かに泳ぎ回って様々な餌を食べる分とてつもなく美味しい魚もいますが、逆を言えば水温の変化や、餌にありつけず大きくなれない魚もいます。またその餌のクオリティが低い・危険(魚や人間にとって毒素となるもの)な場合もあります。獲れ高によって価格も変動する可能性も大きい。

対して養殖ものの特徴としては品質と価格の安定。餌も品質管理したペレット状のものを与えることが多いので、過不足なく行き渡り結果脂のノリがよい個体になります。

わかりやすいデメリットは鯛など深海に潜ることが多い魚などの場合、水深が浅いところで育つ養殖ものは色が日焼けしている、くらいでしょうか。

魚によって特徴は違うけれど、すごーく大雑把に言えば天然物は身がしまっている(筋肉質)、養殖ものは脂が乗っている。

つまりは料理との相性や好みでどっちもいいところ、使いやすい部分があるので今はどちらが上とか下とかあまり意味のない議論になっています。

もちろんそこまで差がなくなってきたのは養殖の技術や工夫の発達のおかげでもあります。

去年、たまたまスーパーで国内養殖の銀鮭を見かけましたがその時は「へぇ、日本で銀鮭の養殖してる人がいるんだ。宮城県の人かぁ」というくらいの感想でした。養殖といえばノルウェーなどの海外輸入物のイメージが強かったせいで、その時は日本での養殖にあまりピンとこなかったのです。

実際日本人にとても馴染みが深い、というよりも食卓になければならない「鮭」ですが、ここでトリビア。

鮭は「白身魚」なんだそうですよ。個体としては淡水魚のマスとほぼ双子の兄弟みたいなものなので、淡水(川)で育つマスは身が白く、海でエビなどの甲殻類を食べる鮭はピンク色になるそうです。

それと鮭のことをサケと呼んだりシャケと呼んだりサーモンと呼んだりしていますが、サケ=シロサケ(天然)、シャケ=フレークなどの加工品(これは諸説あり)、回転寿司の人気メニューでもあるサーモン=サーモントラウト=マスを養殖で育てたものと言われています(主に海外養殖もの)。

えっサーモンてマスだったの?と思うけれど上記のように生物学的には違いはほぼないんだとか(ちょっとややこしい)

それと以前は「鮭の刺身」はタブーと言われていました。

天然物の鮭が食べる餌の中にアニサキスなどが多く、それを食べた鮭を経由して、その鮭を食べる人間に害を与えていたからです。海外からの逆輸入でサーモン(トラウト)の刺身が出回るようになったのは、鮭ではなく淡水のマスの養殖だから。

でも最近、普通の居酒屋さんでも見かけませんか?「鮭の刺身」。

トロトロしていて甘くて、柔らかくて美味しいですよね。

以前からルイベなど一度凍らせた刺身もありますが、正真正銘「ナマ」の鮭の刺身も今は食べられるようになったんんです。

そんな“全鮭好きが泣く”、素晴らしい銀鮭の養殖事業化は宮城県女川町から始まりました。

フィッシャーマン・ジャパンで理事を務める水産会社マルキンの鈴木真悟さんはサラリーマンから銀鮭漁師になった人です。

と言っても全く漁業に縁がなかったわけではなく、おじいさんは銀鮭の養殖の事業化を日本で最初に成功させ”銀鮭養殖の父”と呼ばれるパイオニア、お父さんもそのあとを継いでいます。

けれどイマドキの若者世代の鈴木さん、成人する頃までは、“サラリーマンではない親”を持つ子供ならではの悩みもありました。

子供の頃は無邪気に浜辺や船で遊んでいた鈴木さんも、街中の小学校に上がる頃には友達のお父さんたちはサラリーマンや公務員が多く、漁師の息子は少数派。だんだんと親の仕事の話を話したくなくなってきたそうです。

大学も漁業とは関係ないところに行き、どちらかというと敬遠していたほど。

その視点を少し変えるようになったのは大学時代。

「大学には各地の人が集まります。友達と“地元は何している”なんていう会話をしているときに、親が水産関係だというと引かれるかなと思ったんです。

でも、接点がないのが逆に興味をひいたみたいで、夏休みや冬休みの乾物なんかを送ったらすごく好評で。そこあたりから見る目が変わってきました。もしかしらた魅力的な仕事なんじゃないかと」

とはいえ大学卒業後も家業を継ぐつもりもなくたまたま行った就職フェアで食品関係の商社に入社。

都心部の希望を出したものの出身地が近いということもあって宮城の気仙沼に配属されました。そこでは土地柄もあり必然的に水産の仕事に多く関わってきたそうです。

そこで一つの疑問にぶつかります。

「地元の魚なのに、加工会社もあるのに、なぜ加工は海外で行うんだろう。

結局どんなに良いものがあって一生懸命商品説明をしても、値段(の安さ)だけを見て流通が決まってしまうんです。地元の加工会社はいい技術があるのに値段が合わないからと人件費の安い海外の加工工場に流れてしまう。その姿が実家の会社とも重なってずっとモヤモヤしていました。

そんなときに震災が起きて、会社からは転勤と言われたんです。でもずっと水産関係の担当をしていて、今更肉や野菜の担当をするのか、だったらこのタイミングで地元に帰ろうと思いました。

と言っても震災で船も養殖所もなくなった。親からは帰ってきても何もない、復旧しても先はわからないと止められました」

ただ鈴木さんの商社でのモヤモヤとしていた思いや先を読む考えが、「新しい水産業」へと導きます。それは1次産業から6次産業までを一本化すること。

第1次は生産、第2次は加工、第3次は流通。

6次産業とはそれぞれを掛け合わせて“6”、つまり多くの付加価値を高めていくこと。1本化することで独自商品の開発、地域雇用、地域の活性、と様々なものが可視化しやすくなり、また所得や価値も向上していきます。水産だけでなく最近は農家さんが作るジャムやソースなんかも人気ですよね。

「水産から販売までのストーリーを作り、新しい小売を作っていこうと思ったんです。その時は根拠のない自信だけで進みました(笑)」

販路を広げる計画も商社経験者ならではの広い視野とアイデアが役立ちます。

「初期は九州や関西など鮭の流通用が少なエリアに的を絞って営業したんです。いいか悪いかはわかりませんが、復興支援としても応援してもらうことができましたし、直接つながることは小売業にもメリットがあるし。

でも出荷再開1年目は平成24年4月の放射能測定ガイドラインの改訂により大手量販店はやはり過敏になっていて宮城や岩手の商品の買い控えがあったんです。ちょうど銀鮭の出荷時期に重なったこともあり、結局投げ売りのようになってしまって大赤字でした。

でも2年後、3年後と品質やストーリーを見て、認めてくれるバイヤーさんはだんだん増えてきました」

上記の「生食できる鮭」はマルキンが手がける「銀王」と言うブランド鮭。

稚魚から養殖し、加工までを全てマルキンが手がけています。なんと浜に上がってからわずか10分ほどで加工工場に運ばれ、即フィレ(半身)に加工され即日出荷されるとか。そのスピード感も「安心・安全」の大事な要素の一つ。おじいさんの代から何十年も工夫し続けてきたノウハウの為せる賜物です。

ちなみに昔の養殖業のイメージが悪かったのは「昔はイワシなどを船上でミンチにして与えていたので餌の臭みが残ったり、漁師さんによって品質もバラバラ。その悪いイメージがあって海外輸入より消費が少なかったんです。でも今は餌の品質も安定し、臭みのない日本人好みのものを育てています。餌は魚由来のものにこだわっているので、脂が乗りすぎている海外のものよりもヘルシーですよ」

またマルキンでは日本で最初にオゾンマイクロバブル殺菌システムを導入し、一年中ナマ食用の牡蠣提供を可能にするなど、もはや「全魚介好きの恩人」でもあります。今やオイスターバーなどでいつでも生牡蠣が食べられますが、それって結構最近のことなんですよ。牡蠣好きの一人として大感謝です。

まさに今、漁業の未来を、そして女川の魚介類の美味しいブランド力を作り上げ始めている鈴木さんだけれど、<最若手のフィッシャーマン・ジャパン>の一員として後輩育成にも力を入れています(ちなみにフィッシャーマンの中で最若手なので主にいじられ役としても活躍(?)しているそうです)。

今や2割しか水産業へ進まないと言われる水産高校の生徒への実務授業などを通じて、座学だけではわかりにくい“実際の水産業”の仕組みや面白さを伝えています。ちなみに餌(ペレット)やりの授業では実際にその味を試したがる生徒もいるんだとか。確かにおいしく育つ魚の餌の味、気になります。

またもう一つ鈴木さん含めフィッシャーマン・ジャパンが手がける大きなことの一つに、「水産養殖管理協議会(ASC)」の認証取得を目指す「養殖漁業改善プロジェクト(AIP)」が有ります。

ASCとはいわば養殖水産物のエコラベル、エコ認定です。(天然の海産物はMSC認証)

こういう話が出てくるとなんとなく「自分には関係ないや」と思うかもしれませんが、将来的にもずっとお手頃で美味しい海産物を食べたい人には無関係ではないんですよ。

日本は言うまでもなく海洋国家で、海産物が豊富な国です。ですが国内だけで「日本の魚、美味しいねえ」なんて言っている間に、世界ではいち早く「安全・安心な海産物・そしてそれを育む海の環境改善」に取り組んでいました。

過去数大会のオリンピックでは選手へ提供される材料はこのMSC・ASC認証のものしか認められていないため2020年を目指して急ピッチで進められてはいますが取得はなかなかハードルも高く、またまだ着手していないところも多いのが現状。

「美味しいねえ」だけではそれが安全なものなのか、環境に優しいものかは証明できません。当たり前に海産物が豊富だったがゆえに、世界基準への取り組みへの遅れが目立ちます。

フィッシャーマン・ジャパンの長谷川さんも

「せっかくの日本開催なのに、オフィシャル(食材)にするための対応ができていないんです。かといってオリンピックしのぎだけになってもいけないし、海外輸出のためにも国際認証はとっていかないといけないものだと思っています。審査基準は厳しくて育成環境、成長過程の履歴、餌の質、奴隷や児童などの労働を使っていないかなどたくさんの確認事項があります。それでもここ(女川や石巻)で認証を取っていきたい」と語っていました。

そしてそういった認証を取ることは、将来的にフィッシャーマンたちの職業への安定にもつながります。

例えばこれは水産物に限らないけれど、“モノ”の輸出入のバランスはそのまま国内価格にも反映されます。もしも認証があるものしか今後世界に出すことができなくなれば、日本の海産物の信用や価値は下がります。それどころかいつの日にか認証がないものは販売できなくなる時代がくるかもしれません。そうなれば漁師さんたちも姿を消し、国内の魚を食べることなんて夢のまた夢、みたいなことにもなりかねません。

と、ちょっと大げさにいいましたがそうならないためにも、何より美味しく安全で海に優しいものがいつまでも食べられて、そしてそれをとる漁師さんたちにも還元できる仕組みのためにこの取り組みを行っていらっしゃいます。

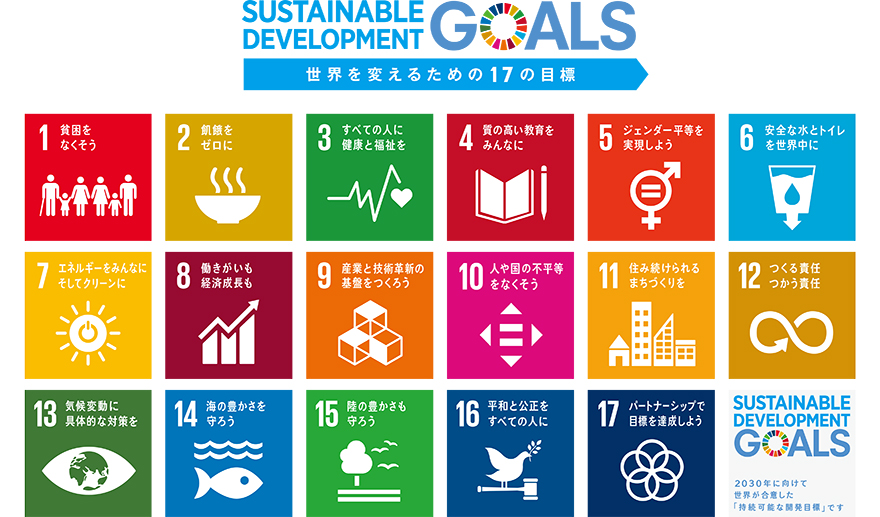

下川町編のときにもお伝えしましたが、世界の資源を未来にも繋ぐために「SDGs」のゴールである2030年に向けて世界ではどんどん環境を守る仕組みができています。それくらい今の世界の資源は枯渇し始めているということ。

たった一人がそのすべてを叶えることはできませんが、例えば自然や野菜が好きなら「陸の豊かさも守ろう(15番)」、子供が好きな人なら「質の高い教育をみんなに(4番)」、そして海産物が大好きな人なら「海の豊かさも守ろう(14番)」をできるだけ意識するだけでもゴールは近くなります。

まずは一年中おいしく魚を届けてくれる人たちがいる、と意識すること。

おいしくするために様々な努力をしている、と知ること。

そしてもちろん残さず食べること。

美味しいお魚に出会えたらそんなことも噛み締めていただきたいと思います。

フィッシャーマン・ジャパン

URL:https://fishermanjapan.com/

水産業の未来をつくろう。一緒に。「TRITON PROJECT」 : http://triton.fishermanjapan.com/

水産業特化型求人サイト「TRITON JOB」 : https://job.fishermanjapan.com/

3/24までクラウドファンディングに挑戦中! 「海の仕事を知り、海につながる場所をつくって、漁師を増やしたい!」 : https://camp-fire.jp/projects/view/130948

松尾 彩 Columnist