【Old to the New, New to the Old 石巻】おさかな天国を支える「かっこいい」人々

石巻の海が今、変わりつつある。「かっこいい」という目線で見た漁師の世界は、新しくて面白いもの。それに惹かれた若者が今、石巻を目指す。

再び変わり始める第一次産業

前回お伝えしたように、石巻は伊達政宗の時代から大きな漁港であり、流通の発達もあって今では日本中に美味しいお魚を届けてくれる港でもあります。

金華サバなどブランド魚も多く、寒流暖流のいいとこ取りの漁場でもあるので、つまり石巻はお魚好きにとってはまさに天国です。

街の居酒屋さんの「お刺身盛り合わせ」だって、もう見るからに新鮮。味ももちろんバツグン。地元の日本酒と合わせればもう極楽天国です。

もちろん石巻に遊びに行かなくても、現代ではスーパーや居酒屋、レストランに行けば「いつでも、石巻で水揚げされた美味しい魚が食べられる・手に入る」状態になっています。

でも、当たり前ですが私たちが家でお口を開けて待ってるだけ、スーパーでカゴを持ってるだけではお魚さんたちは飛び込んでは来てくれません。

私たちが手に入れるまでに、<漁師さんがお魚をとって、卸の方たちが仕分けをし、それを買い付ける人がいて、全国に運んでくれる人がいて、食べやすいように捌いてくれる人がいて、お店に陳列する人がいて、料理をする人がいて>

もちろん魚だけに拘らず、すべてのものはそんな風にたくさんの人が関わっているから「今日はお魚にしようかしら。お肉もいいわね」なんてのほほんと毎日美味しいものを食べることができています。

こういった流通の仕組みのことはもちろん社会科の授業で習ったりするし、テレビなどで農家や漁師の特集をすることもあるからなんとなーく知っている人は多いかもしれません。

農業、漁業、畜産業、林業。

衣食住の中でももっともなくてはならない仕事ですが、ここ何十年も後継者不足や悪い意味での3K仕事なんて言われることが多くて若者の就業率が下がってきています。そしてそんな風にテレビや雑誌でも取り上げられることが多くなっていました。当たり前ですが漁をする人、作物を作る人がいなくなれば私たちの食卓からそれらはパッと消えてしまいます。大事な仕事で、なくなっては困るものばかりなのに、目にするニュースはそういったマイナス面ばかり強調されることが多かった気がします。

ですが、本当にここ最近、良いニュースもちらほらと見かけるようになりました。

林業であれば若者達が独自にチームを組んだり、農家であれば2代目、3代目世代がITを導入したり、独自に商品開発をしたり。世界的なエコや安全性の流れをいち早く取り入れ、無農薬や低農薬に取り組む人も増えています。

そんな風に「イマドキの、かっこいい」産業のありかを探し求める人たちがあわられてきました。それはとても頼もしいし、本当にかっこいい。

「手に職系」「やりがいがある」「美味しいものが常に手に入る(農作物などの場合)」。そういう見方をすると非常に魅力的な職業でもあります。

かつては当たり前の産業が、経済の発展とともに希薄な存在や人気のない職業になってしまった。けれどそれが再び新しい・挑戦できる職業として徐々に注目され始めています。

そして石巻では今、「かっこいい漁師」たちが新しい漁業の流れを作り始めていました。

かっこいいぞ、日本のフィッシャーマン!

石巻では今、若い世代の漁師が少しずつ増え始めているそうです。

彼らはインターネット世代でもあるし、様々なカルチャーを体験してきた世代だから、休日にはおしゃれも楽しむし、スケボーなどのストリートカルチャーだってお手の物。

演歌の世界の漁師さんたちもかっこいいけれど、今の流行に合わせたかっこよさを普通に楽しむ世代です。

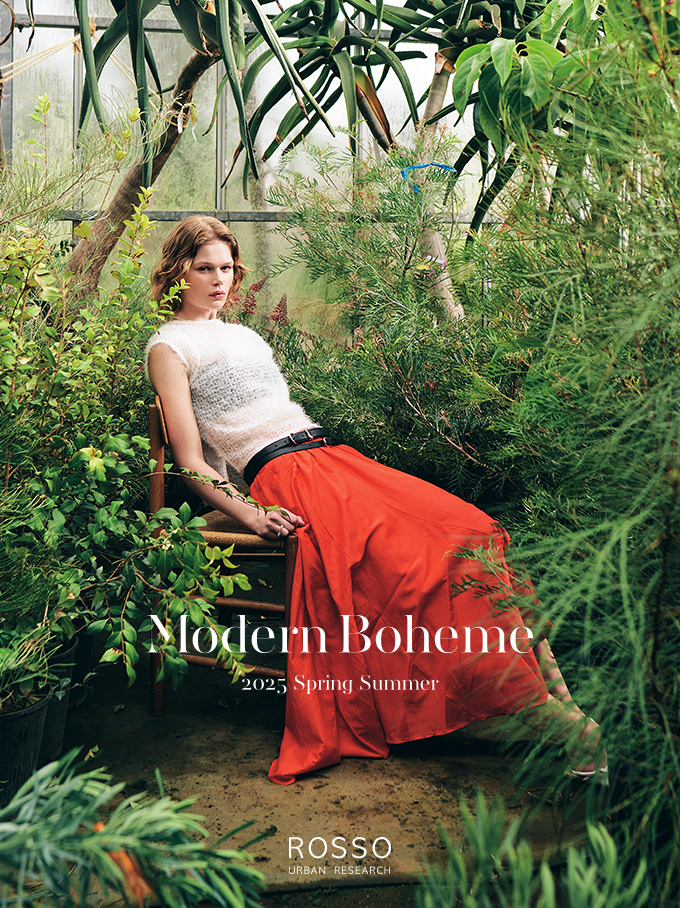

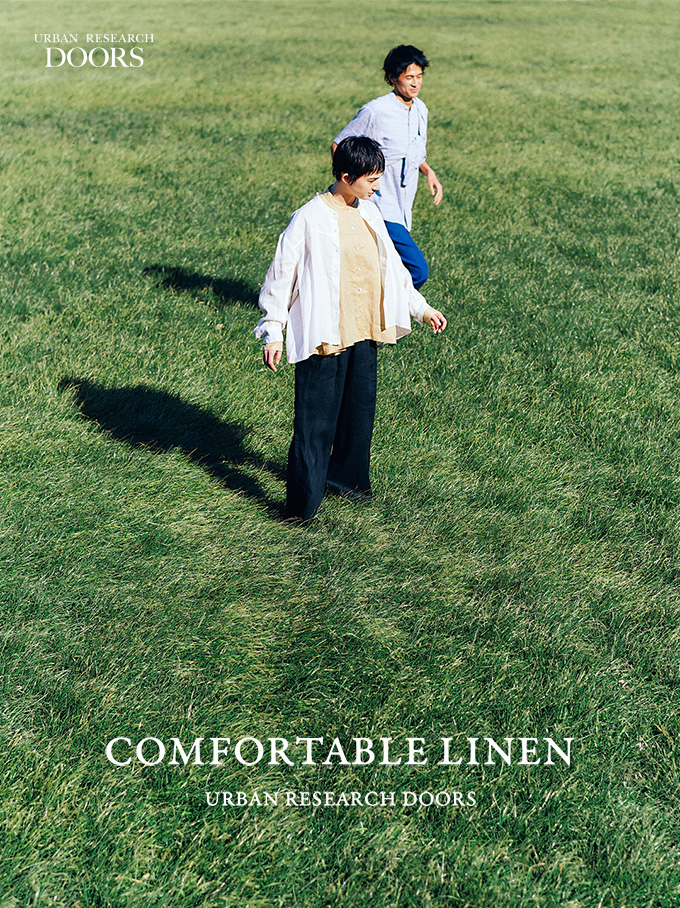

そして若い漁師さんが増加していると言うニュースと合わせて、「おしゃれな漁師ウエア」も話題になりました。

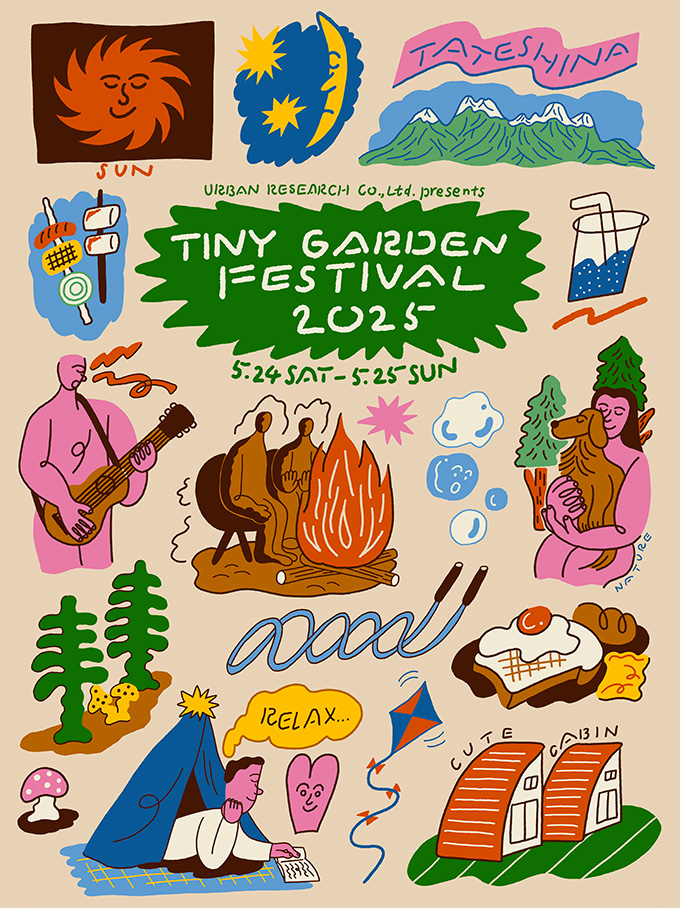

手前味噌ですが、その服を作っているのはこのメディアの母体でもあるアーバンリサーチです。

復興支援企画のために石巻に訪れたアーバンのスタッフが、休憩で寄ったコンビニで「かっこいい漁師ウエアが欲しい」。そう言われたことからスタートしました。実際漁師さんたちの作業着や休憩着としても好評で、それが高じて「漁師が愛用するほど動きやすい」とアウトドア好きの人からも人気になっています。

そしてその“若い漁師が増えている”ことと“漁師ウエアができるまで”の両方に関わるキーマン的団体が石巻にあります。

震災後に立ち上げられたヤフー株式会社の「復興デパートメント」や、ヤフーの石巻拠点「石巻ベース」に携わる長谷川琢也さんが事務局を務める、石巻の漁師さん達と共に立ち上げた漁師集団です。

もともと問題だった後継者不足、そして震災の被害。

「もう一度」漁を始める人たちへの支援と同時に「次世代」のための対策も急がれていました。とはいえ、新世代の漁師を増やすことは簡単なことではありません。

みなさんの中でも子供の頃に、船に乗る漁師さんを見て「かっこいい」と思った経験を持つ人は多いと思います。だって大きな船を繰ったり、大きな魚をいとも簡単に持ち上げる姿は子供でなくても単純に「すげー! かっこいい!」と思ってしまう程のワイルドさがあります。

それがなぜ就職へと繋がらないのか。

理由はいくつかあります

一つは文頭で書いたようにイメージとして、「きつい」「大変」といったマイナス的な印象ばかり広く浸透していたこと。

一つは“やりたい”、と思っても漁師になる方法が見つかりにくいこと。

だからこそ、フィッシャーマン・ジャパンではそういった古いイメージの刷新や、わかりずらかった漁師の仕事を可視化していきます。

「まずは(悪い意味の)“3K”ではなく<カッコよくて、稼げて、革新的>と言う“新3K”を掲げました」

実際、「手に職」系の仕事でもある漁業。フィッシャーマン・ジャパンの漁師さんの中には直接レストランやシェフなどと取引をしたり、加工商品まで手がける人もいます。

「もう一つは2024年までに新フィッシャーマンを1000人に増やすことを目指しました」

そう、フィッシャーマン・ジャパンでは、いち早く「未来の漁師」を生み出すプロジェクトをスタートします。

それが「TRITON PROJECT (トリトン プロジェクト)」です。

まず大学、漁協などと協力し「漁」を学ぶ場を作る。

様々な漁法を学ぶほか、実際に漁師になった後のキャリア計画を立てるワークショップなど、「どうしたら漁師になれるのか」をきちんと学べるスクールを立ち上げました。

また<漁師になりたい人>と<漁師>をつなぐ場もあります。

ようは親方と弟子のマッチング。“この人の下で学びたい、働きたい”、そういう気持ちがあれば続けやすいのはどの職業でも同じ。今までは家族や親類などの近い関係性に受け継がれてきたコツや技などが、これにより幅広い若者にも伝わります。

それから若手漁師や漁師見習いのために空き家をリノベーションしたり、使っている家をプロジェクトに賛同していただいて貸していただいたりも。

浜の生活に慣れるため、新人同士でお互いに励まし合うため、ともに暮らして学べる場として現在7箇所設置されています。

他にも「とりあえず漁師体験してみたい」人のために1泊2日のキャンプなどもあるそうです。

こんな風にライトなものから本気で漁師を目指したい人向けまでとてもわかりやすい仕組みを作り上げました。

実際このプロジェクトを立ち上げてから若手の漁師が次々とデビュー。

自分で育てた牡蠣の出荷をスタートさせた人、新規に取ることが難しいとされていた「漁業権」を得ることが出来た人。

着実に若手漁師たちが、ここ石巻で大きく羽ばたき始めています。

また漁師と、例えば今まで接点のなかった都会や他県の若者とをつなげるユニークな試みも。

2017年には朝に強い漁師の特性を生かしたモーニングコール「フィッシャーマンコール」を期間限定で行ったり、2018年は「海のヒットマン」と言う、「好きな漁師を選んで、その漁師に仕事依頼をすると海の幸を届けてくれる」と言う“体験購入”を生み出したり。

ユニークなプロジェクト名も話題になりました。

今までは希薄で遠い存在だった漁師さんたちが近しい存在になれば、未来の職業の候補として、またはおいしい海産物を届けてくれる頼もしい存在としてイメージもガラリと変わります。

かっこいい漁師の、かっこよさを伝える

最近では石巻のみならず、今までに得たノウハウなどを元に日本全国の漁業との新しいチームの立ち上げもスタート。

北九州の藍島では、神経締めという職人技を駆使して、「藍の鰆」というブランド魚を立ち上げます。

また北海道の利尻島では昆布漁とのプロジェクトがすすんでいます。

いずれも藍の鰆を獲る人を<藍の匠衆>、利尻の漁に関わる人たちを<NORTH FLAGGERS>と名付けています。それぞれ昔からの伝統や文化、技法があるけれど、人材不足やPR方法がなくその素晴らしさが伝わりにくいものでした。その伝統をわかりやすくPRしたり、新しい世代が関われるようにバージョンアップさせたり。そんなことも手がけているそう。

こんな風に石巻から日本全国まで、漁業をカッコよくするために時には真面目に、時にはユーモアあふれる方法で様々なプロジェクトを進めるフィッシャーマン・ジャパンですが、もちろん最初から順風満帆というわけではありませんでした。

「最初はもうボロクソに言われましたよ(笑)。業界の重鎮や古くからいる人たちは、その人達なりの成功体験がある。だからこそ子供や後輩に失敗させたくないっていう思いの人もいるし、単に気にくわない人もいたし。

(ヤフーという)インターネット業界にいる自分が“外”からものを持ってきてもすぐには根付かないし反発も起こる。だから今あるものをどう光を当てるかが大切だと思ったんです。

実際、(漁師だけでなく)地元に残っている人たちはすごく苦労したのにもかかわらず反骨精神を持っていたり、すごい人たちばかりなんです」

立ち上げから関わる漁師さんたちはそれぞれ以前から独自の手法を模索してきた人が多い。そんな人たちがいたことも<フィッシャーマン・ジャパン>がスピードを上げて前進する力になった。

「石巻の漁業の未来」を考える長谷川さんたちに徐々に賛同者も増え、また実際にプロジェクトが進むうちにさらに協力者が増えてきました。

「視察やアドバイスだけではなかなか形にならないんです。でもきちんと事例を形にしていって、再現することを大事にすればいい。

石巻だけだと“お前らだけが出来たことだろう”と言われて終わってしまう。だからわかりやすくもっと事例を増やそうと藍の鰆と利尻のプロジェクトを進めました。

藍の鰆は、最初は漁師が減っていって本当になんとかしないといけない状態だったんです。でも漁師のうちの一人が独自で「神経締め」と言う方法を使っていたので、それを他の後輩漁師に伝授してもらったり。

利尻はもともとよそ者を受け入れて漁師を育てていて、実際稼げるし家族を養っていける。でも島の人口はどんどん減ってるので、「漁師が中心となる島おこしをしよう!」と盛り上がってきています。

担い手だけでなく、それを提供する飲食、伝えるプロモーション。それは全部繋がっているんです。そういったノウハウを持っていけば伝わりやすいし、(わかりやすい、実現しやすいと)褒めてもらえます(笑)」

ちなみにフィッシャーマン・ジャパンのスタッフには女性も多いんですよ。

震災後に石巻に移住した人も、仙台から通う人もいますが、いずれもマネージャーやアートディレクターなどの大事な仕事を担っています。

一見強面なベテラン漁師さんとの掛け合いもバッチリ。女性ならではのアイデアや柔軟性も“海の男”がメインの漁師さんとの仕事を楽しいものにしています。

また“魚関係”だけでなく、カメラマンなどのクリエイターやIT、アパレルなど様々な人を面白く巻き込んで“水産業”や“フィッシャーマン”を盛り上げていっています。

「今でも変化しながらもがき続けていますよ。それでもよく考えて、楽しんでいます。ジャンルが違う人ともどんどん仲良くして、多様性をうまく力に変えて動いていきたいと思ってるし、それができるという自負もあります」

これからはSDGsの目標も意識していくそうです。

「例えば14番の「海の豊かさを守ろう」では魚をとる方だけでなく、魚を増やすことも大切にしたい。世界的な養殖水産物のための認証であるASC獲得拡大に向けても動いています。

それとフィッシャーマン・ジャパンのコンテンツとして8番の「働きがいも経済成長も」を意識しています」

「かっこいい」

少し前ならその言葉が冠につくことはどこか軽薄で軽く見られてしまうものでした。

けれど今の時代の「良いもの」を広く伝える言葉としてこれ以上素敵なものはないし、コミュニケーションとして若い世代に“伝わる”大切な言葉なのです。

漁師はかっこいい。そして可能性がたくさんある。

“食べ手”である私たちの側もそれを意識すれば数年後、数十年後にはその言葉がきっと当たり前になる時代がきます。

そうやって日本がいつまでも「おさかな天国」でいられますように。

次回はフィッシャーマン・ジャパンに所属する「かっこいい漁師さん」をご紹介します。

フィッシャーマン・ジャパン

URL:https://fishermanjapan.com/

水産業の未来をつくろう。一緒に。「TRITON PROJECT」 : http://triton.fishermanjapan.com/

水産業特化型求人サイト「TRITON JOB」 : https://job.fishermanjapan.com/

3/24までクラウドファンディングに挑戦中!「海の仕事を知り、海につながる場所をつくって、漁師を増やしたい!」 : https://camp-fire.jp/projects/view/130948

松尾 彩 Columnist