秋田は発酵大国・日本のなかでも独特の食文化が育まれてきた地域といえるが、その最たる例がしょっつるだろう。

「塩汁」が訛ったとされるこの調味料は、ナンプラーなどと同様に魚を原材料にした、いわゆる魚醤。岸田さんはしょっつる含め、数種類の魚醤を常備するほどのフリークらしい。

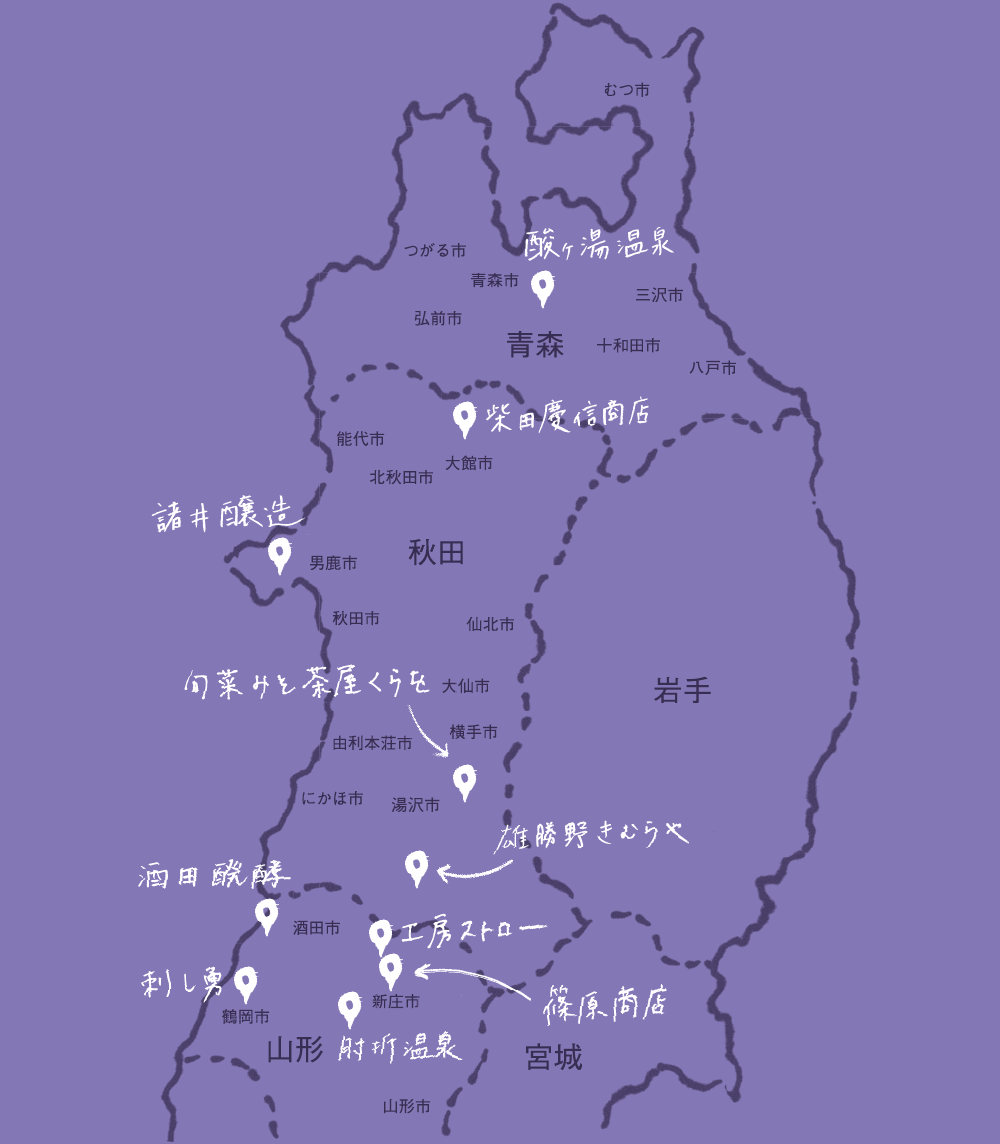

「秋田の県魚であるハタハタはしょっつるの原料としてもおなじみですが、私が商品化する以前、ハタハタのしょっつるは市場になかったんです」と「諸井醸造」の諸井秀樹さん。

それを聞いて「オリジネーターということですか!? よくぞ思いついてくださいました」と感激。

そもそもしょっつるは、高価な醤油の代替品として漁師の家で作る保存食だった。だからこそ安価な魚を使うのが基本で、ひと昔前はイワシなどの青魚を主に原料にしていたそう。

ハタハタも今でこそ高級魚扱いされているが、かつては食べ切れないほど獲れたのだ。

研究熱心で世界の魚醤事情にも精通している諸井さんは、ハタハタ以外にも、イカやエビなどのさまざまな魚醤を商品化していて、特別に味比べをさせてもらうことに。

「塩漬けにして発酵させるシンプルな工程だからこそ、原料本来のうま味が出てくるのが、比べるとよくわかりますね。いろんな味のお醤油と並列で、魚醤もあるべきだと思います。こんなにおいしいもの、隠し味だけではもったいないです」(岸田さん)

1/ヒバ千人風呂が有名な酸ヶ湯温泉。

2/県内外から若い人が来て修行を積んでいる「柴田慶信商店」。すべての工程ができるようになるには12年かかるそう。

3/2代目の柴田昌正さん。肥料を与えた杉は成長が早いが、木目が荒い。現在は天然秋田杉の伐採が中止されているため、同じ奥羽山脈の岩手や青森の天然杉を主に使用。

4/居酒屋を出るときに、自分のサインを発見。

5/なれずしの一種、ハタハタ寿司。

6/「諸井醸造」の諸井秀樹さんが手にしているのは、2001年に作ったビンテージしょっつる(非売品)。試飲して「さらにクセが取れて、甘みが濃くなっている気がします」