【400年と少し前から新しい、長崎】初めまして葡萄牙さん<戦国時代と南蛮リサーチ>

日本にやってきた「遥か遠い国」葡萄牙(ポルトガル)は、長崎を経由して様々な文化を伝えてくれた。歴史という一筋の流れの中ではいろんな気持ちや立場が交差して行くけれど、その時伝えてくれた多くのものは、現代日本にも確かに引き継がれている。

長崎市の風景はなかなかひと言では表現できない。

今ではだんだんと珍しいものになりつつある路面電車がゴトゴトと走り、道にはコンクリートの代わりに石畳が多く敷かれている。ふと見上げれば山の上の方にまで住宅がみっしりと建てられ、少し歩けば教会が、いやこちらには神社やお寺もある。歴史を感じる店構えのカステラ屋さんがあるかと思えば、賑やかな飲食店が軒を並べる繁華街。

昼間に街を歩けば、歴史を感じるどこかレトロな雰囲気だけれど、夜になり稲佐山の頂上から街を見下ろせば煌々と明かりが広がる未来的な景色。

どこを切り取れば「いちばん、長崎らしい」のだろうと一瞬考えたけれど、それはあんまり意味のないことかもしれないと、とりあえずは考えることをやめにした。

「長崎県」にはいろいろな名所や観光地が多い。

佐世保バーガーの佐世保、五島列島、波佐見焼などなど。その中でも「歴史的」によく名前が挙がる「長崎」は今の「長崎市」のあたりを指すことが多い。

さて、歴史の専門家でもなければ日本史の授業を聞くのにそう熱心でもなかったわたしのようなものにとっては、長く日本の歴史に記されていきた長崎の歴史について、いろいろと勘違いして記憶している部分も多い。

例えばキリスト教はずっと禁止されていた気がしていたし、ポルトガルやスペイン、オランダがどんな順に関わっていたのかだってうろ覚え。

「外国が日本にやってきて、いろんなものが伝わったけれどキリスト教は弾圧されて、そして外国人たちはずっと出島にいた」

多くの人の中では、およそ450年近い諸外国との歴史をそんな風に濃縮しすぎたイメージで覚えているのではないだろうか。

今回はせっかく日本の歴史を彩ってきた街に来たのだから少しだけ長崎ヒストリーにも触れてみたい。

日本史において長崎がキーポイントとなるのは天下統一をかけて日本中で戦が起こっていた戦国時代の頃だ。

この辺りの年表はこんな感じ。

1543 種子島(鹿児島県)にポルトガル船が漂着。

1550 長崎県平戸にポルトガル船が来航。フランシスコザビエル平戸訪問

初のキリシタン大名となった大村純忠の働きでその後貿易港は長崎に移される

1571 長崎開港

武将で言えばあの織田信長の時代。

鹿児島県に種子島にポルトガル船が漂着したことから日本の歴史は動きを活発にする。

その後長崎県の平戸港、そして長崎市に長崎港が開港し、日本は「遥か遠い世界」と繋がり始める。もちろん中国や韓国など近隣国とは以前にも交易はあったけれど、ヨーロッパという全く人種も文化も異なる国との初めての出会いはどんなにか驚きで、新鮮だったのだろう。

ちなみに当時は「大航海時代」。世界中で領地の拡大が活発に行われていた時代だ。

ポルトガルも当初は日本を植民地の候補として考えていたそうだが、よりにもよって日本は「戦国」時代真っ最中。武力的な支配は諦め、交易国としてスタートさせた。

もしも当時が平安時代など平穏な時代だった場合、もしかしたら今頃日本はヨーロッパ東支部的な立ち位置になっていたかも、しれない。あなおそろしや。

さて、戦国時代の「天下人」となった信長は、異国の文化を面白がって取り入れていたという。そういえば近々信長の家臣になったという「黒人の侍、弥助」の話がハリウッドで映画化されると言う噂を聞いた。信長は文化だけでなくキリスト教に関しても寛容だったことで、当時の長崎市では町中に教会が建てられたのだそう。

長崎に交易が移ったのは、日本で最初にキリスト教大名になった藩主大村氏の功績が大きい。それによりポルトガル人たちは仏教徒中心の平戸から、長崎へと貿易は移り、さらに交易を深いものにするためになんとイエズス会に土地を進呈したほど。

ヒップで最新のものが集まるアーバンな長崎市

この時代の長崎市では、町中を普通にポルトガル人が歩き、国際結婚すらもあったそうだ。

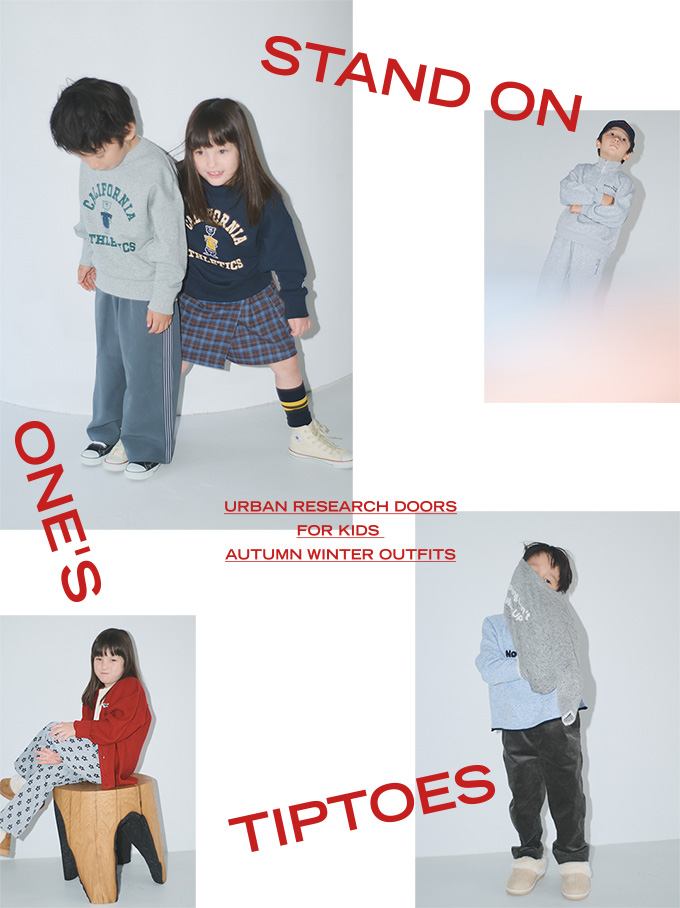

ちょうど第2部で取材した<たてまつる>とアーバンリサーチのコラボ第1弾<南蛮リサーチ>時代である。

さて、最初にやってきた「ポルトガル人」たちが日本に伝えてくれたものは数多い。

パンにタバコにボタンにカステラ、天ぷらなど今ではすっかり日本語化したものも多い。「南蛮人」と呼ばれ、長崎の街には彼らが運んできた珍しきものが街にも溢れていたそう。そういった日本初上陸=ことはじめが湧き出るように到着する。

上にあげた<たてまつる>とのコラボで描かれた様子はもちろん『IF』の世界だけれど、かといって決して大げさなシーンではなく、こんな風に街中に洋風の建物や珍しい動物、外国人たちがそのままいたんだそうだ。

ふと、もしもその時代に長崎に生まれていたらさぞ楽しかったのかなと想像してみた。

何せ毎日のように「初めて」づくしのものが見られるのだから。

今は何か新しいものが生まれても、インターネット経由で実物を見る前に情報や姿形を見ることができる。「生まれて初めてみた!」というワクワクするようなカロリーの高い気持ちは望んでもなかなか手に入れることができなくなっている。

もしも当時に流行をいち早く追うアーバンボーイやユーチューバーがいたら毎日が大忙しだ。まさに毎日が<南蛮リサーチ>。

「日本初上陸! パンが美味しいよ!」

「今年の流行はストライプの太めパンツ!」

「上質シルクの南蛮スタイルが今ブーム!」

そして「ポルトガルから来たお菓子、カステラ店が新規オープン!」

とまあきっとそんな感じだっただろう。

1624 福砂屋開業

そう、カステラと言えばの福砂屋はこんな時代にオープンしていたそう。

と言っても現在のカステラはその後水飴を混ぜることでしっとりさせた日本独自のアレンジ。名前の由来は諸説あるけれど一説によると「カスティーラ地方のパン」からカステラと呼ばれるようになったとか。

卵と砂糖と小麦粉を使ったお菓子伝わった当時のものは、(今のカステラと比べると)もう少しパサパサと固めのものだったそうだ。

ちなみに長崎グルメの特徴として「甘め」の味付けが多いのだけど、それは外国との交易を通して「砂糖」が入ってきたり、またその砂糖を使った料理やお菓子などが伝わったからだとか。潤沢に砂糖が手に入った長崎らしい味なのだ。

砂糖をたっぷり使うことが、おもてなし。

それが今の長崎の味にも影響を与えているのが面白い。

そうやって持ち込んだものがあっという間に日本人に受け入れられるなど、最初は関係の良かったポルトガル人との蜜月は残念ながら長くは続かない。世は秀吉の時代に移り、キリスト教徒の増加につれて幕府には危機感が生まれ、徐々に布教が禁止され始める。

1597年にはカトリック信者26人が殉教させられるという事件も起きた。

交易と同じくらいキリスト教布教をしたかったポルトガル人に変わり、そこの頃から布教をしないという約束のもと「オランダ」との交易が始まることになる。

現在の長崎人にとっても欠かせない「長崎くんち」はそんな時代の中に始まった。

1625 諏訪神社ができる

1634 眼鏡橋が作られる。長崎くんちが始まる

400年以上前から長崎市民の憩いの場所

今回の長崎特集第2部では伝統や文化を大切に守ったり、さらに磨き上げる人々にインタビューをしたのだけれど、誰もが「くんち」の話になるとその言葉に熱がこもるのが印象的だった。取材時間のほぼ半分はくんちの話になってしまうほど!

どれだけ楽しみにしているか、どれほど盛り上がるか、そしてどれほど市民にとって大切なことか。

今は昔からの伝統が少しずつ消えゆくことが多い。

しきたりやお祭りが人口が減ったり興味が失われたりとだんだんなくなってしまうのは寂しくもある。

けれど今回取材した誰もが「くんちは絶対になくならない」ときっぱりという。

なんでも小さな子供ですらくんちのシーズンになるとワクワク、そわそわするんだとか。

つまりはもうすでに次世代への引継ぎもできているということ。

「くんち」というお祭りは主に北九州で行われるお祭りである。

長崎くんち、唐津くんち、博多おくんちなど各都市で開催される「秋祭り」はそれぞれに個性があり、ひとくくりにはできないけれど実りの秋に収穫を感謝して行われるもの。

長崎くんちの歴史は1634年からだそうだ。

その前の戦国時代に長崎がイエズス会領地になったことで、もともと街にあった寺社が教会へと建て直された。その後の「弾圧により教会が壊される歴史」はあまりにも有名だけれど、その前には”教会のために寺社が壊される”、そんな時代もあったそうだ。このことだけ見ても長崎の街がいかに歴史の流れの渦の中にいたかがよくわかる。

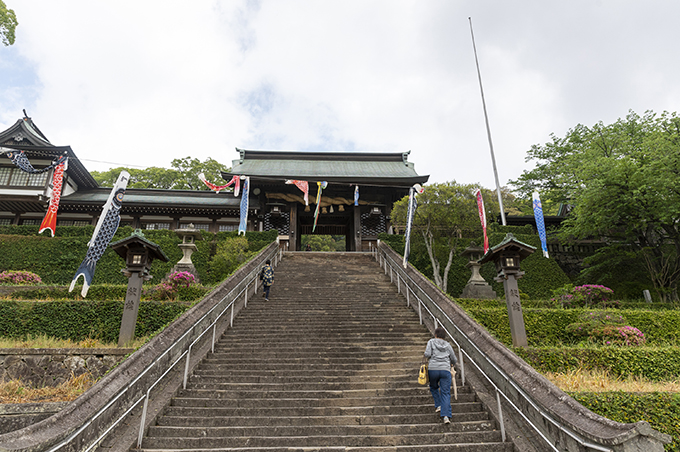

長崎くんちは、地元の人から「おすわさん」と呼ばれて親しまれている鎮西大社諏訪神社が舞台になる。この鎮西大社諏訪神社も、もともと街中にあった諏訪・森崎・住吉の三社を合祀したんだそう。1648年に現在の場所に社殿が建築され、火災などで消失などがありながらも今もなお地元民の大切な神社として鎮座している。

取材に訪れた日は天気も良く、朝から地元の人たちが散歩がてらに訪れていた。さて、わたしたちもいざお参りへ。

と、ふと神社の駐車場横のこの大きな木が目に付いた。「病魔退散大楠」と呼ばれているクスノキだそう。

朝のジョギングの途中だろうか、運動着を着た女性が足を止め少しの間この木に静かに寄り添っていた姿が印象的だった。

10月7、8、9の3日間かけて行われるくんちは、正式名称を例大祭といい、諏訪神社や地元の人にとっても1年でもっとも重要な祭典になっているそうだ。

長崎市の59町を7つにわけ、その年の当番のまち(踊町と呼ばれる)が7年に1回踊りなどを担当する。

なので全ての出し物を見るなら7年連続で通い詰めることになるという。なかなかな規模のお祭りだ。

3つの鳥居をくぐり長い階段を上り、さらに先にある長坂を登って神社に参拝した。

今も少し高い場所から長崎の街を静かに見守っている「おすわさん」だけれど、くんちの時期は、この階段は見物客でギッシリ埋まるという。

参拝を終え、ユニークな狛犬さんたちに挨拶をし、小高い場所から見る長崎の町をしばし眺めて気持ちの良い時間を過ごした。また長い長い坂を降って町に戻りながら次はぜひこの場所でくんちを見物しようと決意したのだった。

その足で向かったのは、長崎くんちと時を同じくして建てられた有名な観光地でもある「眼鏡橋」。日本初のアーチ型石橋と言われている。諏訪神社同様、長崎市民の憩いの場であり、観光の顔でもある橋。

こちらは中国からやってきた興福寺2代目のお坊さんが、中国の石工を呼んで作ったとか。ちなみに何度か洪水などで破損はするもののその都度修繕されて今に至る。ポルトガルやオランダ文化が有名だけれど、長崎には当時日本よりも技術が進んでいた中国からの恩恵もかなり多いんだそうだ。

橋の近くの堤防にはハート形をした石が埋め込まれているのが有名。

撮影当日も多くの観光客や修学旅行生たちが「石はどこだろう」と探している姿がみられた。

名物「ちりんちりんアイス」(何と37キロカロリーだとか。美味しくて低カロリーで嬉しい)を食べながら、わたしたちも“長崎のハート”を探して歩いた。

16世紀のアーバンボーイから現代を見たら

今回、長崎市内を歩きながらずっと「各歴史を生きた長崎のアーバンボーイ(流行に目ざとく、カルチャーが好きな人)」たちが2019年にタイムリープしたらどんなことを思うのだろうと考えていたのだけど、ポルトガル人がやってきたばかりの時代に生きたアーバンボーイの場合、案外「当時と変わらない」なんて思うかもしれない。

もちろんビルや車などみたことない技術には驚くだろうけれど、歴史は一周回って、現代では教会も寺社も共存し、様々な国の人が自由に歩く。国際結婚だって自由だ。タピオカやらパンケーキやら海外のものが上陸するないなやブームになる。

新しいものを「新しい」と楽しんで享受できた時代の彼らならきっと現代にあっという間に馴染んでしまうだろう。叶うならば彼らにタピオカミルクティを勧めつつ、当時のそのワクワクする雰囲気の話を聞いてみたい。

さて、次回はいよいよ「鎖国時代」の長崎にまつわるあれこれ。

「日本で唯一世界とつながる」街になってしまった長崎は果たしてどんな雰囲気だったのか。