【400年と少し前から新しい、長崎】長崎LOVERS!3 ひかりが差し、世界が色づく<Arte.M STAINEDGLASS>

「教会の窓」から始まったステンドグラスはとても歴史の長いアートでもある。そして日本の中で最も「キリスト教」との関わりが深く教会も数多くある長崎。第3回は美しいガラスから、美しい作品を生み出すステンドグラスアーティストに会いにいく。

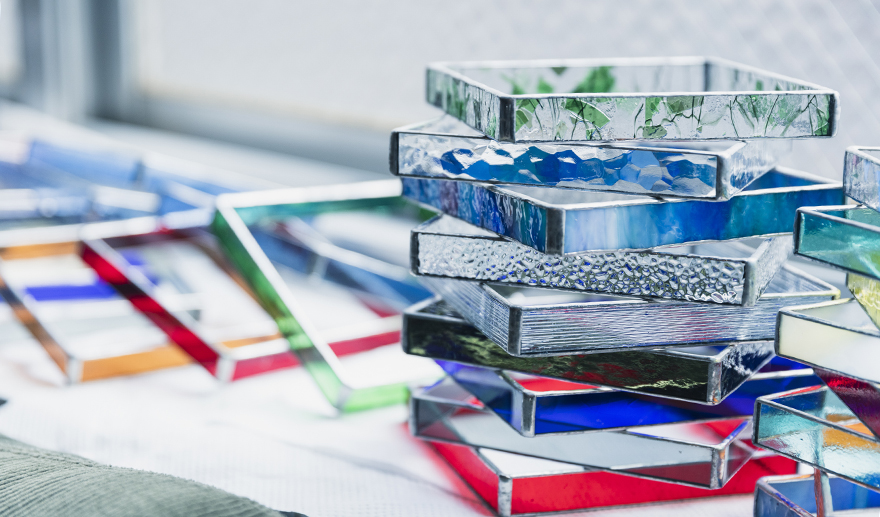

ガラスに専用のカッターですっと線を引くと、気持ちよいほどにすっぱりぱっきりと折れる。

それに銅のテープを巻きつけると、それが輪郭となりガラスの存在がぐっと増した。そしてそれらを熱した細い金属棒を介して接着してく。

あの小さなガラスの破片が、その瞬間に美しい造形物へと形を変えていった。

「Arte.M STAINEDGLASS」は長崎市内にアトリエを構える、ステンドグラスブランド。

日々美しい作品を生み出しているステンドグラスアーティストの貞住真実子さんに話を伺った。

ご両親がステンドグラス工房を営んでいたという貞住さん。子供の頃、色とりどりのガラスの美しさに惹かれていたけれどその頃は近づくことは許されず遠目に眺める日々だったそうだ。

その後19歳で弟子入りし、10年間修行をしたそう。工房では主にお土産関係の商品を手がけていたそうで、毎日ひたすら何百個という商品に関わり、腕を磨く。

「修行は基本をしっかり学ぶ時間。先人たちがどういう風に、どういう思いで手がけてきたかを想像しながら忠実に勉強しました。作りながら昔の技法の良さを知ることもできました」

冒頭のとおり、ステンドグラスの作品を作るには幾つかの工程を経る。実際に眼の前でどんな風に作るか見せてもらったが、ガラスという平面のものがいともたやすく立体的になっていくのが見ていて楽しい。

「ステンドグラスにはヨーロッパ式とアメリカ式があります。

ヨーロッパ式は教会などによく使われる技法で、枠にガラスをはめ込んでいくもの。アメリカ式はティファニー式とも言われていて、ガラスに銅線を巻いて接着していくものです。特にティファニー式ができてからランプなどの立体的な作品が生まれるようになりました。このアトリエでは両方をやっています」

ちなみにステンドグラスの歴史について色々と調べていたら、ガラスの歴史の古さに驚いた。

割れる・かけるといった特性があるのでなかなか正確な歴史を探ることは難しいそうだけれど、およそメソポタミア文明あたりに始まるといわれる。

メソポタミア文明といえば、その名の通り人類に「文明」が始まった頃。

おそらく偶然できた「ガラス状」のものを見て、人は美しいと感じ、それの再現を始める。

そしてステンドグラスの歴史も古い。「ステンドグラスといえば教会」というイメージの人は多いと思うが実際ステンドグラスの技法は9世紀ごろ、教会の窓などを飾るものから始まったとされている。

長崎にもステンドグラスが美しい教会は数多くある。その中でも19世紀末にフランスから「十字架のキリスト」を贈られた大浦天主堂は「日本最古のステンドグラスを使用した教会」と言われている。教会内には数多くのステンドグラスが飾られていて、それらが陽の光に透かされてとても深くて美しい光景だった。

ステンドグラスは長崎のアイデンティティと貞住さんはいう。

「長崎の街の文化でもあるステンドグラス。父も母も、もちろん私もそれに関われる事に誇りがあります。長い歴史があり、大切にされてきた技法だから、やってる限り新しいこともしたいけれど昔からのも守らなければと思っています」

今回の特集で実際に大浦天主堂の中にも入らせていただいたが、外からの光がステンドグラスを通し、教会の内部に美しい光の模様を浮かび上がらせていたのがとても印象的だった。

「教会のステンドグラスを見るととても神聖な気持ちになりますよね。平戸の田平天主堂なども西日の時間に行くととても綺麗です。両親からも勉強になるから教会にはどんどんいくようにと言われています。

そういえば五島の教会は木の枠にステンドグラスをはめてあるんですよ。

ガラスは向こう(海外)のものだけど、当時は鉛の枠はなかったから、その土地の木工職人さんが見よう見まねで作ったのではないかなあと想像します。だとしたらすごい事ですよね。一度ステンドグラス×木枠の窓の修理依頼をしていただいたのですが、解体してその作りをまじまじと見ることができて感動しました」。

教会でも光の強さで壁に映し出されるステンドグラスの模様が薄くなったり濃くなったりしていたのだけれど、朝のやわらかな光、昼の強い光、夜の電球の光など光の種類で印象が変わってくるのもステンドグラスの特徴。ただそれを描くための美しいガラスの入手は少しづつ難しくなっているそうだ。腕のいい職人さんはヨーロッパやアメリカに多いそうだが、ステンドグラス人気自体が世界的にも減っているために職人の高齢化、後継者不足も懸念されるとか。

「日本でも作られてはいるのですが、どうしても値段は高くなってしまいます。かといって安いけど質悪いものはすぐに割れてしまう。私は高い服よりも高いガラスが欲しいので、よいガラスを手に入れるために毎日仕事を頑張っています(笑)。」

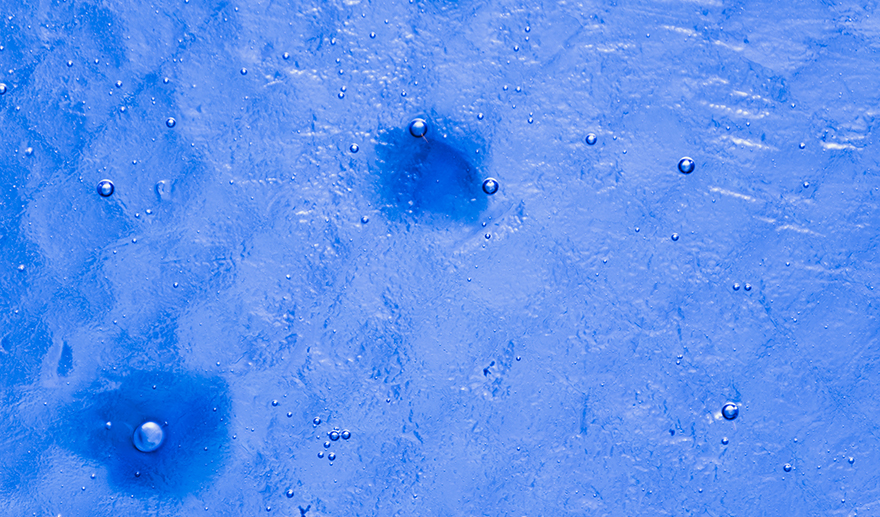

ステンドグラスといえばカラフルな色を想像するけれど「透明」なガラスもある。といっても普通の窓に使われるようなものとは全く違い、透明だけれど美しい個性があるという。

「教会などに使われるアンティークの質のいいものは、薄くて美しい気泡や細かな線が入っているのが特徴なんですが、流れるような気泡は本当に綺麗なんですよ。作品に透明のガラスを入れると他の色が引き立つのでよく使います」

いくつか素材を見せていただいたがスモーキーな色や、金属の酸化を利用してマーブルにしたものなど、例えば同じ赤色でも全く印象が違っている。

「ステンドグラスはケイ素と金属の酸化で色を出すんです。

化学変化で色を作るから色褪せない何百年ものなんです。そこが他のガラスとはぜんぜん違う。

こちらがしっかりつくれば長く続く。普遍的なものであることも魅力ですね」

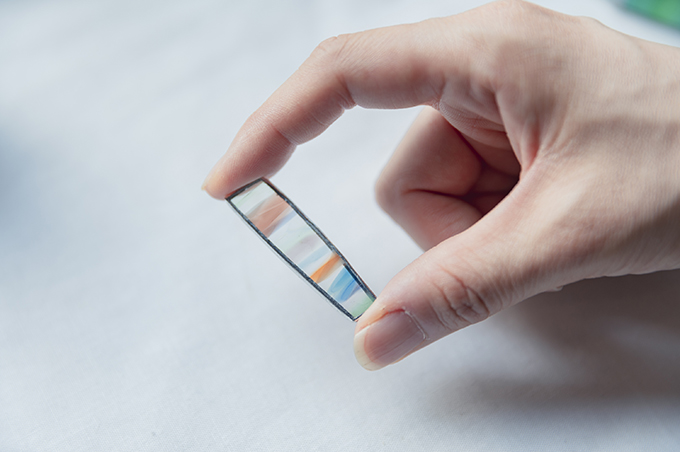

貞住さんはステンドグラス作品ではおなじみのランプなどの他、小さなガラスパーツを使ったアクセサリーも作成している。

アトリエにもあちこちに作品が使われていて、太陽の光が差し込んだり、電球をつけると壁に光が投影されていてとても美しい。

正直なことをいうと、今までステンドグラスといえば教会以外だと古い喫茶店のランプや洋館の飾り窓など、どちらかといえば「古い文化」と思い込んでいた。けれどこうやって見ると、家の中に様々な光があるということがすごく豊かな気持ちになることに気づく。

家の中で最も光が長く入るところにはカラフルな作品を置いてその模様を楽しみ、ベッドサイドには透明なカサのランプで柔らかな光があるといいなあ。そんなことを想像した。

歴史ある技術や技法は守りつつも、こうやって今の世代に響くデザインを生み出す貞住さん。

特に雫型のアクセサリーは手軽で可愛いと若い世代に人気で、この小さな作品から改めてステンドグラスの魅力に気づく人も多い。またワークショップも積極的に行っていて、そこでは実際にガラスを触ったり選んだりすることもできる。貞住さんはこうやっていろんな世代にステンドグラスの魅力を広めている。

作品を作るために、改めて「長崎」を見ることも多いそうだ。

「長崎をテーマに作ってほしいと依頼が来ることもあるんです。南山手の古い洋館や街灯が残っていたり、他県から来た人には珍しいものが残っている。でも子供の頃から慣れ親しんでいるから昔はあまり興味がなかったんです。でも大人になって改めて稲佐山を見たり、石畳やあじさいを見にいったり…石畳などもよく見ると形が独特で勉強になりました。街並みや山、それぞれが“長崎”なんだなあと」

長崎は異文化のイメージが強いけれど、「くんち」のおかげで今に続く伝統も多いという。貞住さんもくんちが大好きだそうで、話は止まらない。

「ハタ(凧)や着物文化、手ぬぐい送り合う文化などがくんちのおかげで今も受け継がれています。

長崎の人って普段はおっとりしているのに、お祭りの時のパワーがすごいんですよ(笑)。

7年に1度の踊町になる町は小屋入りする6月には男衆の腹筋が割れだして、魅力が3割り増しになるんです。追っかけもできるほど!

祭りの間、シャギリといって笛や太鼓が街を練り歩くのですが、どこからともなく聞こえて来る音色を耳にすると、ああ祭りだなあと思います。

終わった後もしばらくは小さな音がしゃぎりの音に聞こえるくらい。

くんちは原爆が落とされた年以外、江戸時代からずっと欠かさずに行われているんです。そのくらい子供から大人まで大好きなお祭り。この先も絶対になくならない、長崎の文化です」

Arte.M STAINEDGLASS

Facebook : https://www.facebook.com/arte.m.stainedglass/

Instagram : https://www.instagram.com/arte.m2014/

アーバンリサーチ アミュプラザ長崎店

〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎 1F

TEL : 095-808-1115

JAPAN MADE PROJECT NAGASAKI : エストレージャの3サイズ取り扱い中