【墨田区に、すもう】03 墨田区ワンダーウォール <受け継ぐもの>

親が子に引き継ぐものにはいろいろある。家や家業など目に見えるもの、愛や味覚など目に見えないもの。老舗のうなぎのタレじゃないけれど、親のいいものに子のいいものを足してゆき、また次の世代へつなげていく。

02 墨田区ワンダーウォールに引き続き、角田晴美さんが手がけたリノベーション物件を見に行った。

2軒とも角田さんが言うには“親と子”がキーワードらしい。

墨田区は「ものつくり」の町でもある。だから先祖から親へ、親から子へ家業を引き継いだりすることも珍しくない。家業だけじゃなくて古いけど良い家もまだまだ残っていたり、お祭りなんかの行事を伝えてもらったりもする。

そういう「古き良きもの」をそのまま伝えることも大事だし

どんどんと変わる時代に沿って変化させるのも同じくらい大事なこと。

古いものに手を入れてまだまだ活躍させる。

古いものを見つけて、再生させる。

古いものと新しいものを融合させる。

古いものの大事な部分だけを取り出して違うものの核にする。

墨田区には、そうやっていろんな形で「良いもの」を引き継ぐ人たちがいる。

本所吾妻橋 青玄茶荘

浅草(台東区)から吾妻橋を渡ったところあたりにあるのが墨田区の<本所吾妻橋>。昔ながらの工場や職人も多く住む街である。

訪れたのは夕刻時。お店に寄る前に隅田川沿いを散策すれば、対岸の浅草には柔らかな灯りがつき始め、ライトアップされた屋形船が次々と隅田川を流れていく。

そんなちょいと風流な雰囲気を醸し出すところに青玄茶荘はあった。

店のある路面まで戻ると、薄暗くなり始めた道に店内の暖かい光が漏れていた。

ガラス戸を開けると、お茶の良い香り。カウンターには着物を着こなした女性客が所作も美しく茶を楽しんでいる。

ここは中国茶のお店だと聞いていたが、ふとお店の奥を見ると布がたくさんストックされていた。

「奥は両親のアトリエなんです」と娘の天草香織さん。

もともとご両親は「青玄」という掛け軸や額装を取り扱う表装工房を千葉の南行徳で営んでいた。事業を移転させることになり、工房を本所吾妻橋に移すと同時に中国茶を扱うお店「青玄茶荘」をオープンさせたそうだ。

骨董の値段を当てるテレビ番組が流行ったせいか、“掛け軸”と聞くと古い文化とか、高尚すぎるアートのイメージがあった。

しかし店内に飾られる作品を見れば、絵の雰囲気に合わせて時にはエスニックな布を合わせたり、ポストカードサイズの絵を表装してあったりと現代的な家にもマッチするもの。聞けば母である椿さんの作品は、上野の東京国立博物館のミュージアムショップで扱われているそうだ。

<紙>と<布>という平面のものが、組み合わせると途端に立体感が出るのは不思議だなあとしげしげ眺めてしまった。

それこそ日本の狭い家では「額縁の絵」を飾るのはなかなかに至難の技だけど、厚みのない掛け軸であれば好きな絵を気軽に飾りやすいかもしれない。

中国茶を担当している香織さんは以前北京に留学していたそうだ。そこで知り合った茶農家の人にお茶の味の違いや淹れ方を教えてもらったという。

香織さんも角田さんが委員長を務める「すみだ川ものコト市」実行委員の一人。ものコト市ではセラピストとして青空マッサージを出店している。

「そういったご縁もあって、角田さんに物件探しから手伝っていただいて」

実際にリノベーションをした所を見せてもらった。

ちなみにここはもともと空き事務所だったそうだ。

「あちこち剥がして、角田さんとともにペンキも塗ったんですよ。奥には新しく壁を作ったり」

店内をぐるりと眺めてみれば、和ではあるけれどどこかヨーロッパの骨董店のような雰囲気もあって、実際の坪数よりもかなり広く感じる。

テーブルや椅子、棚などもいろいろな形のものが置いてあるのに不思議とそれがこの空間には当たり前のように調和していた。

「入り口の作品などを入れているケースは元は廃業したお寿司屋さんの寿司ダネケースをいただいたものなんですよ。あとあそこのテーブルは足踏みミシンの上の部分を外したものだし、ベンチは茶箱を並べたもの」と椿さんが教えてくれた。

もともと誰かに長く愛されていたものが、こうやってまた違う場所で愛される。親子ではないけれど、これも「良いもの」を受け継ぐってことの一部。

「もともとワークショップなどができること前提でリノベーションをしたので、店内も音楽イベントができたり絵画展ができるように舞台のようなイメージにしたんです。入り口はもともとはスチール製だったのを、木枠にはめ変えました」

お店でありながらも、「人と縁でつながる」場でもある。

実際に書や絵を書く人から展覧会をしたいという希望は多いそうだ。

「墨田区は人との距離が近い街だなあって思います。お客さんから差し入れもらうのもしょっちゅうだし、それを他の方にお福分けしたり。

あと、ここでは同業者もライバルじゃないというか、店同士で紹介しあうのもいつものことなんです。「他のお店でここを紹介されて」というお客さんも多いし、私もその人が好きなそうなお店を紹介したり。そうやって自然と街を巡ってしまう感じがいいなあって思います」

さて、気になっていた中国茶もいただいてみる。

ちなみにこちらで出している中国茶は基本千円だ。チェーン店のコーヒーが500円もしないコトを考えると一見高いような気がするかもしれない。だが何と言っても良い中国茶の特徴は「何煎も楽しめる」ところにもある。

天草さん同様私も中国に留学していたことがあるが、ちょっといい茶葉が手に入れば、大きなコップに放り込んで、やかんいっぱいのお湯がなくなるほど継ぎ足し継ぎ足し飲んでいたことを思い出した。

「お客さんで1時間以内で帰る人はほとんどいないですね。みんな十煎くらいお代わりします。8割くらいのお客様がここで初めて中国茶を飲んだ、とおっしゃいますがその後リピーターになる人も多いですよ。いっぱい飲めてお得なのもありますし、何よりここでゆっくり「お茶の時間」をとってもらいたくて」

口の中に甘い香りが残る茉莉花茶白龍珠(ジャスミン茶)や私が大好きな台湾の阿里山金萱烏龍茶もある。これはナッツのように香ばしくて後味のキレがいいやつ。

さらに人気なのが、天草さんが調合してくれるオリジナルのブレンド茶。

これは“その人の体調に合わせた”お茶をブレンドしてくれるもの。普段は女性客が多いが、忘年会シーズンは男性客がこのお茶を求めてくる。

幾つかの種類をいただいたのだが、どれも茶器が可愛く、茶によって種類も異なっている。ちなみに茶を煎れる作法もそのお茶それぞれに違う。一煎目は香織さんが淹れてくれるので、それを眺めるのも楽しい。

「例えば香りの強い茶に土物の茶器を使うと香りが移ってしまうので、その茶葉に合わせた器を使っています。茶器は中国で買ってきたものや、角田さんと益子の陶器市に行って買い付けたりも。茶道をやっていたのでその道具も取り入れています」

冒頭で着物を素敵に着こなしていたお客さんに無理を言って撮影させていただいたが、ここでゆっくりお茶を飲む時間が好きなんです。と言っていた。

私たちも母の作品と娘のお茶、幸福で口福なひとときをゆるり堪能。

ちなみに香織さんは次に訪れる予定のお店「はりや」にも時々行くそう。お手伝いするときもあるとか。

「げそ天、ていうのが美味しいから! 絶対食べてください」

鐘ケ淵 はりや

「女将、また来ちゃったよ。へへへ」

子供の頃、テレビや映画でおじさんたちがそんなセリフを言いながら、暖簾をくぐって馴染みの店に入るシーンがすごく不思議だった。

「夕方は家に帰ってお家でご飯を食べる」が当たり前だと思っていたし、なんであんなに嬉しそうに寄り道するんだろうと思っていた。

大人になっていっぱしに「仕事疲れ」とか「ストレス」なんかを経験するとその気持ちが痛いほどわかるようになった。

忙しいから家でご飯作りたくないし、かといってレストランなどの気が張る店で食べるのも余計に疲れる。家族にどんよりとした疲れを見せるのも辛い。

そんな時に自然と足はお気に入りの居心地の良い居酒屋に向かうようになった。

美味しいものと美味しいお酒と、店の人とのちょっとした会話。ほんの30分でもそれに触れると疲れやストレスが癒されることを知ったし、またそうすれば家に持ち帰るのは笑顔だけになる。うん、大人の寄り道は悪いもんじゃあないな。

「美幸さーん。また来ちゃった、へへへ」

取材でここに訪れたのは2週間ほど前。

気がつけばすでに数回

はりやの入り口にある縄暖簾をくぐっていた。

とりあえずチューハイとポテトサラダをつつきながら取材した日のコトを思い出してみる。

お店は東武伊勢崎線の鐘ケ淵という駅をおりて三分くらい。鐘ケ淵は墨田区の端っこにある。隅田川と荒川に挟まれている角っこのエリア。つまりは墨田区最北の地。

ちなみに鐘ケ淵は、カネボウ(創業当時の社名は鐘淵紡績)創業の地でもある。

都会化された両国や錦糸町に比べると非常にのどかで、今でも昭和の香りがするようなのんびりとしたエリアだが、巨大建築物好きには有名な全長1キロ超の「白髭防災団地」があったり、また今は珍しくなった“レトロな街”ということで、街歩きをしにやってくる人も多い。

そこにご近所さんから愛された昭和6年創業の名酒場、はりやがあった。

だが墨田区の道路拡張計画エリアにちょうどお店が入ってしまい、また当時の店主でもあったご両親が高齢のため惜しまれつつも2016年に閉店。

だがその後、娘である荘司美幸さんが「はりや」の名を継いでお店をオープンさせた。

「同じ鐘ヶ淵で別の食堂(二階の食堂kanegafuchit)を営んでいたんですが、店の裏にあったアパートは区画整理からは外れたし、もったいないからリノベーションして住居とお店にしようかと思って(現在は2階が居住スペース)」

カウンターや窓枠、壁の一部などなどは前の店からそのまま引き継いだものだそう。

「角田さんのアイデアで、アパートの方についてたすりガラスの窓を調理場の明かり取りに使ったり、天井を支えてた棒を飾りに再利用したり。もったいないから使えるもの使う!って感じでね」

もちろん新しくした部分も多いのだが、うまい具合に昭和時代のお店の一部が馴染んでいて、昔からこうだったと言われても不思議はないほど。

兎にも角にも

「ああ、落ち着くなあ」と思わずつぶやいてしまう。

その居心地に良さに、取材終了後そのまま「お客さん」として店に居座ることにした。

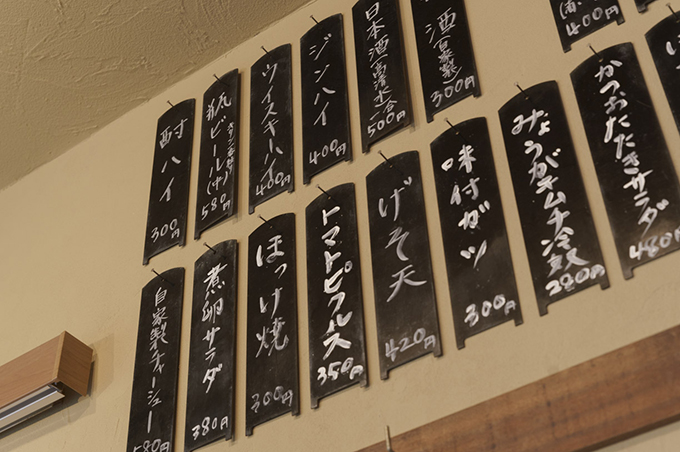

さて、壁に貼られるメニューを見ればどれも300円や400円。酎ハイも300円。ここは天国か。

後日何人かグルメな友人を連れて行ったが皆が口を揃えて「美味しい! 安い!飲みすぎちゃう!」と叫んでいたので、そういう店。

ちなみにお店を継ぐにあたって何か特別な料理学校に通ったわけではないという。

「なんせ子供4人育てているからね。両親がずっとお店やってたから子供の頃から自分のことは自分でやってたし。だから特別に習ったりとか、新しく中華とかかイタリアンなどのメニューを増やすこともしないし。ただ親が教えてくれた味覚、視覚、香り、そういう五感などの「親から受け継いだもの」を大事にして行こうと思って」

店のメニューは先代時代からのものも多い。

「“キャベツ炒め”はもともとただのキャベツの炒め物だったんだけど、昔の常連さんからもやし入れてくれだの麺入れてくれだの言われて焼きそばみたいになっちゃった(笑)でも名前はそのままキャベツ炒め。毎日来てほしいから安くしているんです。消費税もなし! ちなみに親の時代から値段もほとんど変わってないんです。母も、“うちの店は手間賃なんてもらってないよ”とよく言っていました」

ちなみにキャベツ炒めという名の絶品焼きそば、380円!

と、ここまでが取材した時の話。

今日も飲んべえの友人を連れて3回目のはりや詣で。

さて、そろそろ追加の一皿を頼む。

まずは青玄茶荘の天草香織さんもイチオシの“げそ天”!これも先代からのメニューで、げそを細かく切ったものをお好み焼きともんじゃ焼きの中間くらいの柔らかさに焼き上げたもの。香ばしいソースとげその食感が楽しく、ちびちびとつまみながら2杯は飲める。それとハンバーグ。美幸さんは「出汁ソムリエ」の資格を持っていて、このハンバーグにかかってる和風ソースがうまいのなんの。ソースだけで酒が飲める。

そうこうしているうちに隣の席にサラリーマンが座り、壁のメニューも見ずに「酎ハイと赤いウィンナー」を頼んだ。

赤いウィンナーがタコさんの姿になってお兄さんの前へ。それがあまりにも美味しそうでじっと見ているとおすそ分けしてくれた。

タコウィンナー好きに悪い人はいない。

酔った勢いもあっていろいろ話を聞くと、前の店からの常連だそう。このお店が好きすぎて墨田区に住んでるとか。鐘ケ淵が発祥と言われる「酎ハイ(焼酎ハイボール)の話もいろいろ聞いたので、この話は墨田区カルチャーをまとめる予定の<04 墨田区ワンダーウォール>に書くつもり。

ここの酎ハイは、美幸さんが「うちのは濃いよー」といたずらな笑顏でいうほど濃くて、炭酸強め。うまいおつまみと合わせれば飲み過ぎ間違いなしの味である。

オープンして1時間もすればカウンターはいっぱいになった。おじいさんから若い女性まで客層も様々だが、気がつけば知らない人同士の会話も弾んでいる。

「この辺に住んでいる常連さんはおじーちゃんおばーちゃんばっかりなんだけどね、最近はここ(鐘ケ淵)の雰囲気が好きだって若い人もたくさん来てくれています。私がちょうどその間の年代だから、おじいちゃんと若い人同士を会話でつないだり。奥のテーブルは相席だから、知らない人同士でよく盛り上がってるよ! あと、そういう賑やかな話声を聞きながら静かに飲むのが好きっていう人もいるし。まあ私は喋るの大好きだから話しかけるけどさ!」

ちなみにお店の営業は17:30〜23:30(L.O23:00)だが、まずその通りにはならないことが多いそうだ。長っちりのお客さんがいれば最後は美幸さんも一緒に飲んじゃったり。

この前行ったら美幸さんが「初めてのワンカップ」デビューをしていた。

前の店からだという超常連さんのおじいさんたちに話しかけられた(おじいさんと言っても白髪のダンディ!)。

「その札はね、重ねなきゃダメだよ」

酎ハイを頼むとその数だけ丸いプラスチックの札が積まれていくのだが、なんとなく手持ち無沙汰でそれを平面に並べていた時のこと。

なんでですか?と聞いたけど「うーん。なんでだろ(笑)。でも昔っからそうなんだよね。昔はマッチの軸とか楊枝とかに札の穴さしてさ、ジャラジャラっと重ねて置いてたんだ」

さらに

「ここらじゃね、店の人は「ぉわいっす」っていうんだ。これはねえ、“毎度お世話になっています”ってのが長ったらしくていけねぇやって、だんだん略されてってさ」

ちなみに「ぉわいっす」はおじいさんも私もだいぶ酔っていたので発音はなんとなく。でも「“おあいそ”と聞き間違えちゃいけないよ!がはは」と言っていたのでそう遠くはない発音だとおもう。

「ってもまあこれは40年以上ここに通っている人くらいしか知らないけどね。(顔見知りらしい常連のお客を指して)ああいう四、五十代の若造は知らんわな。わはははっ」

その豪快な笑いと40年以上通った人だけが知る“酒屋あるある”が聞けて私も嬉しくなる。

こんな感じで、いつ行っても“新はりや”しか知らない私と“旧はりや”からの常連も自然に盛り上がるのだ。

お客さんの中には、私が今のはりやしか知らないというと、嬉しそうに「これもあれも前の店にあったやつだよ」と教えてくれる。

でももしここが全くまっさらに建てられたお店だったなら、もしかしたらおじいちゃんたちは入りづらくなって、そうなると客層はがらりと変わって今の雰囲気にはならなかったかもしれない。

青玄茶荘もそうだ。昔からある建物と、母娘の大事にしている想い、誰かが大事にしていたものをうまくつないで融和させていた。だから新しいお店だけど、街の人々の憩いの場として馴染んでいる。

そう思うと角田さんのリノベーションは、親と子だけでなく、世代を超えたお客さん同士もあったかくつないでくれるものだった。

なんてしみじみ浸っていたら美幸さんに声をかけられる。

「おし、カラオケ行くか」

お、ぉわいっす!

青玄茶荘

東京都墨田区吾妻橋1-13-2

営業時間 : 13:00〜19:00

休み:日月、不定休

TEL : 03-5656-5333

はりや

東京都墨田区墨田2-9-11

営業時間 : 17:30〜23:30(日定休)

TEL : 03-6657-5359