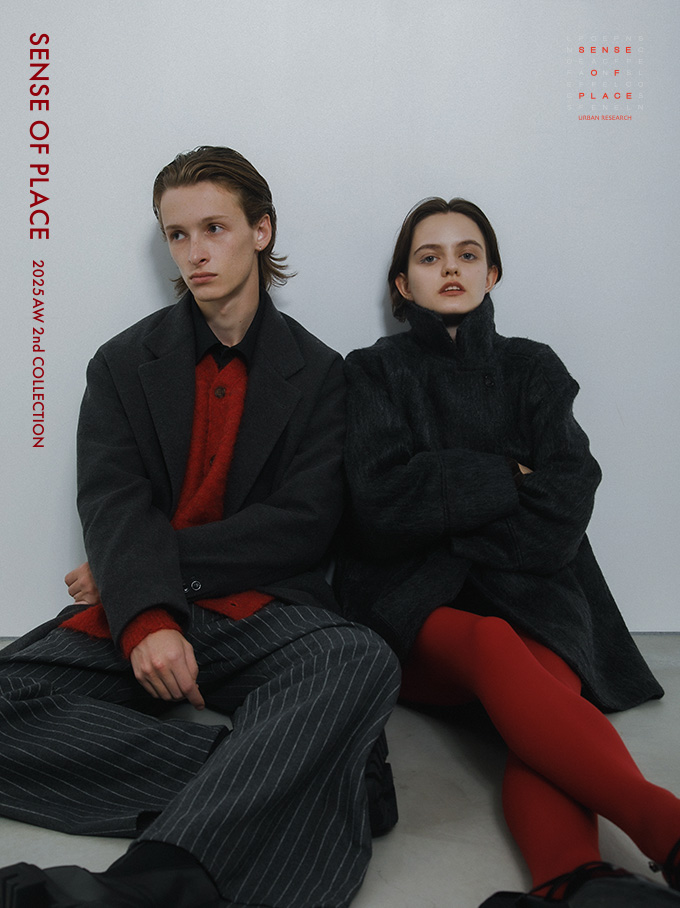

<URBAN RESEARCH DOORS × PAPERSKY> 日本のつくり手 ~埼玉編~

全国各地で、その土地に根ざしたものづくりをしている作家や職人を紹介する、雑誌『PAPERSKY』との連動企画「CRAFTSMAN SERIES」。その拡大版として、取材に同行しているURBAN RESEARCH DOORSスタッフの思いや、ものの背後に隠れている物語を、より深くお届けする連載、4回目の訪問先は、埼玉県秩父郡皆野町。秩父の自然に囲まれた静かな土地に家族と根を張り、暮らしの道具をつくっている木工作家のうだまさしさんに会いに行った。

木工でいかにして個性を出すか、

始めたころから考えていた。

東京都心から電車で約1時間半。埼玉県西部に位置する秩父は、ついさっきまで目にしていた都会の街並みが嘘のように思えるほど、緑豊かな景色が広がっている。JR秩父駅・西武秩父駅周辺には、秩父地方の総鎮守である秩父神社や、その参道で大正後期から昭和初期のレトロな建築が多く残る、番場通りなど観光名所が点在。木工作家のうだまさしさんは、そこからさらに秩父鉄道に揺られて数駅の、秩父郡皆野町に工房と住まいを構えている。

ご夫婦でリノベーションしたという、木造の古い一軒家。入り口すぐのギャラリースペースで早速目を引かれたのが、独特の佇まいをしたカトラリーたち。小首をかしげながら、来訪した我々の様子をうかがっているような雰囲気で、むしろこちらが見られている気持ちになってくる。

PAPERSKY編集長・ルーカス B.B. 「持ち手のデザインがユニークだね。どこから発想を得たの?」

うだまさしさん 「詳しくは秘密なのですが(笑)、染色作家と話しているときに思いついた技法なんです」

URBAN RESEARCH DOORS(現かぐれ 阪神百貨店 LIMITED SHOP店長)・岡宏樹 「工程として見えない部分があるのも、神秘性を感じられていいですね」

SDR(サステナビリティ推進)課 地域共創プロジェクト担当・千葉一孝 「これは秩父ぶどうですか?ひとつひとつ模様が違って、個性的ですね」

うださん 「駆け出しのころ、ギャラリーの方から『木工作品は陶器などと比べて、個性が出にくい』と言われたことがあって。ほかの作家とは違う路線というか、パッと見て僕の作品だとわかるようなものにしたいと、この仕事を始めて間もないころから思っていました」

高校生のころからインテリアやデザインに興味を持って、デザインを勉強。しかし手を動かして、もっと直接的にものづくりに携わりたいと思い、卒業後はテレビのセットなどをつくる大道具会社に就職した。ここで、木工に関する基礎的な技術や機械の操作方法などを実践しながら修得。ものづくりの楽しさを体感することはできたが、一生懸命つくったものを本番が終了したらすぐに壊してしまう、刹那的なサイクルに疑問を感じるように。

うださん 「もっと長く大事に使ってもらえるものをつくりたいと思い、家具工房に転職しました。2年半ほどそこで働き、家具全般を制作していたのですが、だんだんオリジナルの作品を手がけたい思いが強くなって、独立を考えるようになり。退職後、木工の訓練校に1年通って、改めて基礎を学びながら準備を整えて、2011年に独立しました」

当初は、家具工房にするつもりだった。しかしコネクションがあるわけでもなかったので、決して安くない家具はそう簡単には売れなかったそう。そんなとき、きっかけづくりとして着目したのが、“小物”だった。

うださん 「各地で開催されているクラフトフェアやイベントなどで、気軽に買える小さいものを売り歩いて、そこで出会ったお客様にゆくゆくは家具を買っていただこうという計画を立てたのです」

この計画が「いける」と思えたのが、L字型の一輪挿し。今はもう制作していないそうだが、壁にかけることができて花を挿せるうえ、L字の直角部分がポストカード立てにもなるアイテムだ。

うださん 「当時はSNSがまだそれほど普及していなかったので、自分で回って知ってもらうしかなかったのですが、そこで出会った方々の感想や意見も参考になり、対面で売る喜びがありました。だんだん暮らしの道具に目が向くようになり、当時はまだひとり暮らしだった自分の生活に直結していた、木べらやスプーン、お皿などをつくるようになりました」

生きものを慈しむように

道具と長く一緒に暮らしてほしい。

現在、人気アイテムになっている、黒地に模様の入ったプレートやカトラリーをつくり始めたのは4年ほど前。一見すると、アフリカの民芸品やスリップウェアを彷彿とさせ、プリミティブな印象を受けるのだが・・・。

うださん 「紋様の“モン”から取って、モン皿、モンスプーンなどと呼んでいます。たしかにプリミティブなテイストが好きで、あえて無骨さを意識してつくってみたりもしたのですが、日常的な使いやすさという点でしっくりこなくて。現代の暮らしで楽しめるデザインと、ストレスのない使用感の両立を目指しています」

岡 「おっしゃる通りで、一見プリミティブなのだけど、清らかさも兼ね備えていますよね」

プリミティブに感じるのは、模様だけのせいではなさそうだ。

うださん 「一般的なスプーンは、“首”がないものがほとんどですけど、現地(アフリカ)の民芸品などにはちゃんとあるんですよね」

うださんが“首”と表現しているのは、食べ物をすくう部分(つぼ)と柄の境目につくられた段差のこと。一般的なスプーンはそれらがなだらかなカーブを描いてつながっているが、モンスプーンは柄につぼが乗っているような形状になっている。

うださん 「不思議なことに首をつくると、命を吹き込まれたように雰囲気ががらりと変わって、生きているみたいになるんです」

千葉 「たしかに人というか、神様のような存在感があります」

カトラリーに「見られている」と感じたのは、こうした細工の影響もあったのだろう。

うださん 「首のあるスプーンが少ないのは、つくるのが大変だからなんでしょうけど、この生きている感じが使う人の愛着につながると僕は思っているんですよね」

デザインの勉強から入り、旅も好きなうださんは、さまざまな国のデザインに関心を寄せてきた。

うださん 「高校生のときは北欧のデザインにハマって、それからヨーロッパのデザインに興味が広がり、世の中には本当にいろんなデザインがあるなと思っていたころに出会ったのが、アフリカでした。そういったものからもヒントを得ながら自分なりにつくってきて、結果的に今はいろんな要素がミックスされたものになっている気がします」

岡 「人生で出会ったものをそうやって作品に反映できるのは、すばらしいですよね。首があるからプリミティブな印象を受けたのかもしれないけれど、同時にきれいさやかわいらしさも感じるのはどうしてだろうと思っていたので」

さらにスプーンのアンシンメトリーな形には、こんなこだわりがある。

うださん 「動いている感じをイメージしながら、鉛筆でサーッと勢いよく描いた形がもとになっています。そこからだんだんアレンジして、右利き用と左利き用で傾ける方向を変えているんです」

岡 「技工が凝っているので、デザインやテイストについ目が行ってしまうのですが、小さい子どもがこのスプーンを握ったら、手放さないんじゃないですかね。それくらい、手にしっくり馴染みます」

うださん 「用途がわからないような形やサイズもあるんですけど、気持ちさえあれば何にでも使えるもの。まずは、使いたいっていう気持ちになってもらうことを大事にしています」

ルーカス 「つくり手が使い方を限定するのではなく、使う人の想像次第で広がるのはおもしろいね」

木工はシンプルだからこそ、可能性に満ちている。

工房は裏庭の奥に母屋と向かい合う形であり、現在は妻のゆかさんとふたりで制作を行っている。木材にフリーハンドで型を描いたり、大小さまざまな刃物で彫っていくのは、うださんの仕事。ゆかさんはアシスタントとして、大きな機械を操作し、木材を切り出していく。

ゆかさん 「私は、切り出す木材のサイズや厚みに合わせていろんな機械を扱うので、作業に飽きることはないのですが、彼のほうは基本的にいつも黙々と彫り続けているので、すごいなあと思います」

うださんの定位置は、工房の出入り口付近。季節によって微妙に位置は変わるのだが、木目や彫り跡の陰影が見えやすい自然光の下で作業をする。

うださん 「使っている主な木材は、サクラとクリとクルミです。なかでもサクラは硬くて目が詰まっているので、フォークやスプーンに適しています。なるべく薄くしたほうが、口当たりもよくなるので」

千葉 「やすりをかけたりはしないんですか?」

うださん 「やすりは最後に、角の部分にだけ使います。こうやって手で触ってもわかりますけど、刃物で削ったほうが表面が滑らかになって、水の弾き方もいいんです」

細かく刃を入れていく作業を見ていると、同じ木工でも図面を元に計測しながらつくる家具とは、まったくベクトルが違うことに気付かされる。

うださん 「電卓を使っても間違えてしまうような性格なので、こっちのほうが明らかに向いていました(笑)。木工のなかでも小物づくりが自分に合っていると思うのは、シンプルさ。ガラスや陶器と違って、素材として割れづらいのもいいし、使い続けてちょっと割れたり欠けたりしても、その部分を削ることでお直しができる。極端な話、その辺にある木片を削れば、何かしらの形になるわけで、やろうと思えば誰でもできる手軽さが好きですね」

千葉 「それを研ぎ澄ませていくからこそ、いろいろな表現が生まれるわけですよね」

うださん 「そうですね。木工はシンプルだけど、まだまだやりようがたくさんあると思っています。今はSNSなどを見て、僕の作品を知ってくれる方も多いんですけど、近い将来、今度は子どもたちを連れて、日本各地のクラフトフェアを巡りながら旅ができたらいいなと思っています」

取材を終えて、3人からはこんな感想が。

ルーカス 「つくりもきれいで、いろんな要素がミックスされていて、オリジナリティもある。夫婦で協力しながら、丁寧につくっている感じも印象的だった。僕は、小さいスプーンをひとつ買ったよ。アイスクリームを食べるのにちょうどいいし、茶さじとしても使えるなと思って。見て、触りながら、使い方を考える時間も楽しいね」

岡 「一刀一刀、時間のかかることを丹念に繰り返されているのを見て、うださんが積み重ねてきたものを感じましたし、その仕事ぶりを通して、手仕事の力を信じ直すことができました。だけどそれは、自分たちの生活とかけ離れていることではなく、たとえば部屋の植物を大事にしたり、愛着のある道具を修理しながら使ったりなど、日々の何気ないことが、実はとても大事な積み重ねになっているのかもしれない。そんなふうに思うことができたよい時間でした」

千葉 「実際に訪れてみて、ご自宅や工房の雰囲気も含めて、環境が作風に表れているなと思いましたし、うださんの穏やかな人柄が、カトラリーを手にしたとき温かさや柔らかさに表れていました。いろんな土地の風景が浮かんでくるようなうださんの作品に、使う人の暮らしの色が重なることでどんなふうに変わっていくのか。使い手も、つくり手も、そして僕たち売り手も、その景色を想像する楽しさがあるのが、木の道具の素晴らしさだなと改めて思いました」

つくり手紹介

うだ まさし

1983年生まれ。インテリア、ディスプレイ、家具などのデザインを学んだ後、家具工房に入社。その後、秩父の山中にて木工房を開く。スプーンや器、カッティングボードなど、暮らしにまつわるものを制作。どこか愛嬌のある形、飾っても使っても楽しめる木のモノを目指している。全国各地のショップで個展を開催しているほか、野外イベントにも出展している。

Instagram @ uda_masashi

取材メンバー紹介

ルーカス B. B.

1971年、アメリカ生まれ。1993年、大学を卒業し、卒業式の翌日にバックパックひとつで来日。1996年に日英バイリンガルのカルチャー誌『TOKION』、2002年にトラベル・ライフスタイル誌『PAPERSKY』を創刊。1日30kmほどを移動する古道歩きや、地方へ自転車旅に出ていなければ、東京の自宅の庭でミントティを飲みながらおだやかな時間を過ごしている。

Instagram @ papersky_official

Instagram @ lucas_khm

岡 宏樹

URBAN RESEARCH DOORS スタッフでもあり、現在は、かぐれ 阪神百貨店 LIMITED SHOP店長と、SDR(サステナビリティ推進)課を兼務。主に店舗でのイベント企画等や店頭販売を担当。今昔のものづくりと作り手に魅せられた、ものを買う場所、使う場所、それらがただただ好きな人。

Instagram @ hiroki_oka

千葉 一孝

主務は東京支社でTINY GARDEN PRODUCTSというピクニックブランドの企画を担当。兼務しているSDR(サステナビリティ推進)課では日本各地の良いコトモノを紹介するイベントの企画やバイイングも。住まいがある東京の下町で、卵料理の研究に邁進する日々。

Instagram @ chiiixxxsan

Edit/PAPERSKY

Text/Ikuko Hyodo

Photo/Takashi Ueda

▼関連イベント

「SHARE THE LOCAL 埼玉」開催

株式会社アーバンリサーチが“日本の地域はおもしろい”というコンセプトのもと地域の魅力を発信する取り組み「JAPAN MADE PROJECT」。その中で、地方や地域にスポットをあて、その土地ごとの特産品や作り手たちの想いを届ける期間限定イベントが「SHARE THE LOCAL」です。

今回のイベントでご紹介する地域は「埼玉」。埼玉を拠点に活動するつくり手・メーカーの作品や特産品をご紹介する本イベントでは、アーバンリサーチの視点で捉えた埼玉県の今の魅力を形作るアイテムをセレクトしました。

SHARE THE LOCAL 埼玉

【開催期間 / 店舗】

2023年11月18日(土)~12月14日(木)

URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店

2023年12月23日(土)〜2024年1月11日(木)

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

> 詳しくはこちら