伝統の発熱素材を搭載した異色コラボの第二弾。

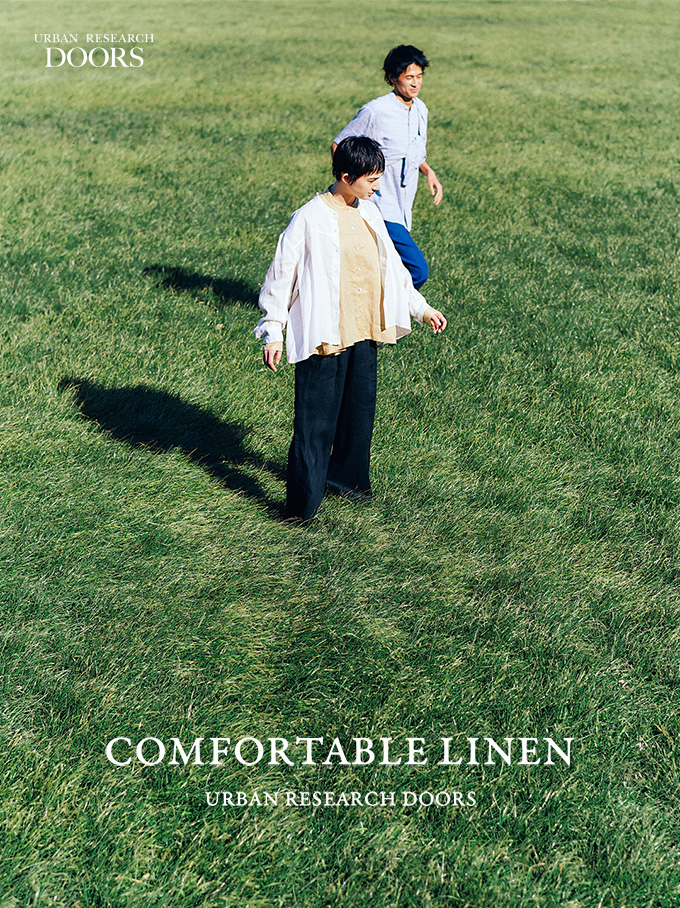

Mizuno / URBAN RESEARCH DOORS

昨年、日本を代表するスポーツメーカー・Mizuno(ミズノ)とのコラボレーションを発表し話題を呼んだダウンジャケットがバージョンアップして再登場。よりシャープに仕上がった見た目もさることながら、注目したいのはスポーツメーカーならではな機能素材が搭載されている点だ。その中でも今回は、発熱素材[ブレスサーモ]の実態を知るべく、大阪・南港にあるMizuno本社内の研究室にお邪魔し、今回のプロジェクトチームに話を伺った。

※撮影時のみマスクを外しております。会話中はスタッフ全員がマスクを着用し、一定の距離を空けるなどコロナウイルス感染拡大防止対策を施したうえで取材を行っております。

[ブレスサーモ]誕生から生地までの道のり。

URBAN RESEARCH MEDIA (以下、URM) 発熱素材である[ブレスサーモ]を作ることになったキッカケを教えていただけますか?

白石 温かいもの・冷たいものというのはスポーツウエアの素材にとって重要な要素であるというのを前提に、いかに温かいものを作ろうということで私の先輩が90年代初頭に発見しました。羊の毛、いわゆるウールって湿気を吸うと発熱するんですが、ウールのセータを着ていても発熱を感じられないですよね。そこで、もっと科学的に湿気を吸う能力を高めて発熱できると、全く違う新しい保温材ができるのではないか、というのが始まりのひとつとしてありました。それで、そのときにいろいろ材料を探していたところに出会ったのがピンク色の[ブレスサーモ]という素材なんです。[ブレスサーモ]自体は衣服用の綿ではなく、乾燥剤として売ろうとしていたものでしたが、Mizunoでは繊維が吸湿すると発熱する知見があったので、これは発熱するポテンシャルがあるのではないかというところで分析を進め、商品化しようとしたのが始まりです。

山本 [ブレスサーモ]の繊維自体が弱いので紡績糸としても難しく、どうやって染めても元のピンク色は染まらないので、全く衣服には使えないものでした。ただ、Mizunoなりに面白い素材を発見できたので、いかにトライしていくかというスタートでしたね。

URM [ブレスサーモ]の原綿がピンク色なのは何故ですか?

白石 [ブレスサーモ]の化学構造の一部がピンク色だからなんです。その色が変わるほど化学構造を壊してしまうと[ブレスサーモ]ではなくなってしまうんです。

花田 染めているわけではないんですか? 今まで雰囲気を出すための色だと思っていました(笑)。

白石 違うんですよ。これ以上変わらない色なんです。むしろ、他のポリエステルや綿といった素材と組み合わせても染めるのを邪魔するくらいの素材なんです。黒に染めているのにグレーにしか仕上がらないとか。色のグレードが厳しいMizunoではかなり厄介な素材でした。でも、出始めのときよりもかなり白っぽくはなりましたよ。29年間改良を重ねてきましたので。

細川 最初はスキーウエアに使われていたと。

山本 はい。最初はスキーウエアの中綿に使っていました。温かい中綿ができたということで、当時の国際大会でのナショナルチームのウエアに最初は使われました。まずは中綿スタートで、その次に芯地ができました。その芯地がティッシュペーパーよりも弱いんですよ。

細川 (サンプルの芯地を触りながら)めちゃくちゃふわふわですね。

山本 薄いんですけど、これの場合は65%が[ブレスサーモ]なのでこれだけ薄くてもしっかり発熱してくれます。

URM スキーウエアの次は何に使われていたんですか?

白石 山本たちがいた部隊がスキーとアウトドアをメインにした業態でして、スキーは90年代のバブルの頃にグッと流行って盛んになったんですけどピークアウトしていって、今度はアウトドアの需要が大事だと。それで、アウトドアを考えたときに、アウトドアはレインウエアとアンダーウエアが重要だと考えました。これだけポテンシャルがあるんだとしたらアンダーウエアも開発しようとなりました。でも、ここから開発に一年以上かかりました。Mizunoが糸を作っている会社ではないので、そこまでのノウハウを持っていない中で開発していくというのが非常にハードルが高く。でも、開発者が熱意を持ってトライした結果、やっとアンダーウエアができたという流れです。

山本 それが97年です。Mizunoはアウトドアが強くなかった時代でしたが、アンダーウエアは一番需要があると考えました。工程も多くかかって安くはないものだったので会社的にも全面的に売っていこうという感じではなかったんです。でも、開発に関わっていたチームを中心にこれは売れるものだからやっていこうよと。最初の年は数千枚だったんですが、それもすぐに完売しました。それから社内でも火がついて本格的に売っていこうってなりましたね。

花田 カットソーなどにも配合されていますよね?

白石 はい。まずは[ブレスサーモ]の紡績糸というものができました。それとポリエステルなどの糸を交編したときに[ブレスサーモ]を肌側に隠し、表側をポリエステルにするように編む技術が進みました。染めるときも普通に染めてしまうと色がバラついてしまうので、染め方のノウハウも研究しました。Mizuno自身、直営の工場を持っていなく、協力してもらえる工場とノウハウなどの情報を交換しながら5年〜10年くらいかけて生地ができるようになりました。

[ブレスサーモ]の素材の性質上、テンションをかけて紡がないといけない紡績には向いていない状況でした。それでも、研究熱心な開発チームと対応してくれる紡績工場がコミュニケーションを重ねて糸の開発にまで至った。今では布帛のシャツまで作れるくらい技術は進歩しています。

[ブレスサーモ]を活かしたウエア制作。

URM [ブレスサーモ]の混用率はどのような試験で決まるんですか?

白石 研究室内にある温度を調整したり環境を変えられる人工気候室で、サーモグラフィーによって[ブレスサーモ]の発熱の温度を確認します。そのポテンシャルが分かったうえで適用シーンと使い方によって変えていきます。発熱力自体は1平方メートルあたりで何グラム以上入っていないと体感できないという下限値のレギュレーションがMizunoでは決まっています。それ以上のところでどれくらい増やしていくのかというのをデータを取りながら決めていっています。

URM それは今までのデータで大体分かるんですか?

白石 そうですね。それと、[ブレスサーモ]はポジションも非常に大事でして、肌側に配置して周りに[リフレクションギア]やダウン、[GORE-TEX]といった素材を組み合わせて、いかに熱を閉じ込めるのかといったところも考えて使用できるシーンを決めています。あと、[ブレスサーモ]は混用率とは別に、生地の目付であったり全体的な使用量もポイントになりますね。

URM [ブレスサーモ]の発熱は半永久なんですか?

白石 はい。[ブレスサーモ]自体が科学的な素材ですので永久ですね。ただ、使っていくと擦れて薄くなっていくので、そうなると性能は落ちるのかな、という感じです。

山本 Mizunoの品質基準は厳しいので、結構長持ちはすると思いますよ。

細川 お客さん側からしたら、品質基準が厳しいことで悪いことはないですもんね。

花田 今回のダウンを作るにあたって、一番手こずったことはありますか?

白石 ダウン製品は複数の素材を使っているので細心の注意が必要です。例えば、発熱する[ブレスサーモ]を使うとなっても使い方を間違ってしまうと効果を発揮しなかったりするので、発揮しやすい入れ方を知るまでが大変でしたね。このダウンには研究の術が凝縮されているのかなと思います。

-20℃から40℃まで温度を変更できる他、人工太陽光や湿度調整などもできる人工気候室内には、人間の体温に合わせることができるサーマルマネキンを使用し、サーモグラフィーによって温度の変化や保温性が確認できます。1着につき1日。インナーの有無も合わせれば1週間をかけてデータを取るとか。こういった施設が備わっているのもスポーツメーカーMizunoならではの強みです。

[ブレスサーモ]を広く知ってもらうために。

URM 名称の由来を教えていただけますか?

白石 素材の特徴として湿気を吸って発熱するので、息をするように呼吸(ブレス)して熱を出す(サーマル)というところからきています。湿気を吸って発熱する話をしてきたんですけど、実は蒸散性も良いんです。常に吸って吐いて発熱を維持する素材ですので、湿気を吸うことによるカラッとした温かさというのが特徴ですね。

URM 他社の発熱素材と[ブレスサーモ]の違いを教えていただけますか?

白石 やはり発熱力というのが違いますね。元々は[ブレスサーモ]ができるまではウールが一番発熱する素材としてありました。そのウールの3倍近くも発熱します。他の素材であればレーヨンもあるんですが、レーヨンよりも10倍近く発熱します。[ブレスサーモ]に水をかけて発熱を体験してもらうキットがあるんですが、他の素材では体感できるほど発熱しないんですよね。なので、そこが一番大きな特徴ですかね。

花田 お店でも体感キットを置いていたのですが、実際に体感して熱いくらいでした。お客さんも驚いている方が多かったですね。温かさをその場で感じてもらえるプロモーションはすごい強みでもありました。

塩竃 基本的にMizunoで持っている体感BOXがありまして、それを取引先に渡しています。[ブレスサーモ]は発熱するということで、その体感BOXの色は真っ赤なんです。でも、URBAN RESEARCH DOORSの方に見てもらったときに、「ちょっとその色はキツい」という意見もありまして(笑)。私も去年、営業担当をしていたときに、さすがにあの赤は目立ちすぎるなという想いはありまして、どうすれば体感BOXを店頭に置いてもらってお客さんに触っていただけるのかを模索していたところでした。今回、URBAN RESEARCH DOORSさん専用として別注したマットな黒の体感BOXは他のお店では見られないものだと思います。

花田 特別に体感BOXも別注させていただきました(笑)。大分、変えていただきましたもんね。

塩竃 大分、変えたつもりです(笑)。URBAN RESEARCH DOORSのスタッフの方も[ブレスサーモ]のことを知らないことが多く、実際に勉強会とかを開催させていただいたときに手に取って握っていただいて「むちゃくちゃ温かいからこれをお客さんに伝えたい!」と言っていただいたのが一番大きかったなと思っています。そのスタッフさんの想いとこちらの想いをお客さんに届けられるのなら幸せだなと思いますね。

今作のダウンジャケットと今後について。

品番:DR27-17H709

価格:¥44,000 (税込)

カラー:CHARCOAL / NAVY / BLACK

サイズ:M / L / XL

URM 今回のモデルの変更点はどういったところですか?

細川 去年のモデルではアウトドアブランドでよく見られる胸に切り替えポケットが入っていたんですけど、今回はポケットもサイドに移して主張しないようにしたのがひとつ。もうひとつは、フードもボタンからファスナーで着脱できるようにして、全体的にはソリッドな雰囲気の見た目になったと思います。それと、もうひとつ大きな変更点がありまして、アームの切り替えの位置を社内のパタンナーと話し合いながら変更しました。前側はアームで切り替えており、後側は袖下にラインを持っていく切り替えの仕様になっています。前と後ろを変えることによって、腕を素直に上げやすいというのと、袖が自然と前側にくるようになっています。身体の構造的にも腕が前を向くので、それを意識したようなデザインです。

柏木 今回は生地の変更が大きいですよね。去年のモデルよりも表地の軽量化が図られており、薄く軽くなっていますね。

細川 そうですね。よりハリ感も出て、デザイン的にも合っているなと思います。

URM カラー展開も変更しましたか?

細川 前回は攻めたカラーを展開していたんですが、今回はシックに落ち着いたカラー展開にしています。

URM 機能面で変更した点はありますか?

山本 機能面は同じです。[ブレスサーモ]で発熱する。そして、保温素材の[リフレクションギア]で身体からの熱を反射させて輻射熱効果を与え、[GORE-TEX INFINIUM]が外からの雨や雪の水を防ぎながら、衣服内の湿気を透湿させるという内容です。

URM 今後、[ブレスサーモ]を使って作ってみたいアイテムはありますか?

細川 そうですね。本当は全身のカテゴリーをやっていきたいとは思っています。でも、すぐに広げていけない部分だとは思うので徐々にやっていきたいなとは思います。もちろん[ブレスサーモ]はMizunoさんのものですけど、その次にURBAN RESEARCH DOORSってイメージがついたらいいなって思いますね。

柏木 [ブレスサーモ]のインラインでは帽子や手袋などもありますので。

山本 [ブレスサーモ]は、時系列でいったら1993年に特許申請をしているので、そこから考えると来年が30周年になります。

細川 URBAN RESEARCH DOORSが来年で20周年になるので、何か一緒にできれば光栄です。

山本 いろんなキャンペーンをやっていく予定なんですけど、その一環でURBAN RESEARCH DOORSさんとも何かできればいいですね。

現状の[ブレスサーモ]に辿り着くまでの開発年数からも分かる通り、制作するにあたっての失敗談も数多くあったと聞きます。染色、紡績に不向きな素材ゆえに衣類に求められることとは相反する要望が多く、それらと根気強く向き合ってきた開発チームがあったからこそ、今日の[ブレスサーモ]が存在することにも頷けます。

<ミズノエンジンについて>

本社内にあった研究施設を移動させて、以前よりも発展的な研究を広げていく施設として誕生。スポーツの定義を競技シーンだけでなく、日常生活シーンにおける身体活動にも拡大し、スポーツの力で社会課題を解決する社会イノベーション創出を目指す。研究施設内にあったアパレル部門、シューズ部門、用具部門、研究部門の4つがフリーアドレスでコミュニケーションを取ることが可能で、新しい化学反応を図る場としても期待できそうだ。

<会社概要>

1906年、水野利八が弟利三と大阪で「水野兄弟商会」を創業。長年にわたり、スポーツ振興に力を注ぎ、小さなスポーツ大会から国際大会にいたるまで幅広く協力。世界屈指の総合スポーツ用品メーカーとして、国内外から高い評価を受けている。

HP : https://www.mizuno.jp/

Text/Nao Takamatsu