【400年と少し前から新しい、長崎】現代の長崎アーバンボーイに会いに行く!

三話に渡って長崎の約450年の歴史を駆け足で振り返ってきたけれど、そろそろ意識を現代に戻してみる。もちろん近代化されて街並みは大きく変わったけれどそれでも“長崎は今も昔も長崎らしい”街だった。

長崎特集もいよいよ最終話。最後は「現代の長崎アーバンボーイ」代表に会うべくとある場所へ向かった。

さてその場所とは…長崎奉行所…ではなくその現代版とも言える…

長崎市役所!

そう、なんと現代の長崎アーバンボーイであり、現役の市長でもある田上 富久さんにお話を伺うことができたのだ。

五島列島出身の田上市長は、「長崎ファン」と公言する。

「長崎は面白い街です。知れば知るほど、知らないことが増えていく。面白さが尽きることがないんです」

まずは今回、ずっと感じていた「長崎は400年以上も前に入ってきた文化(例えばチョコレートなど)を、レトロなものとして風化させることもなく、ずっと新鮮味のあるものとして今に伝えてくれているのはなぜだろう」と聞いてみた。

「それはとても長崎の本質をついていると思います。

例えば“くんち”というお祭りがありますが、これが他のお祭りと違うのは『伝統を守っているけれど、新しいものがずっと組み込まれている』ということなんです。

風流の祭り、とも言われるのですがその時代時代に合わせて新しいものを入れたり、その時代の人が喜んでくれるものを取り入れるということをやっている珍しいお祭りなんです。

例えばある年の出し物にオペラの歌手が出たり、外国人のフルート奏者が出たり。大人の女性が演じる出し物を、新体操の女子高生がアクロバティックに演じた年もありました。

出し物を担当する踊町は7年に1回番が回ってきますが、常に新しい要素を入れて7年前と違ったものを見せてくれる。こうやって伝統を守りながら新しい形になっていくのが面白い特徴なんです」

そういえば先日読んだ、なかにし礼「長崎ぶらぶら節」にもくんちに関してこんな場面があった(ぶらぶら節は、現代長崎のくんちでも欠かせない歌である)。

ー 今年はどんな趣向でやるのかと楽しみにしておりますと、アナウンサーが言いました。なんとこの江戸時代の歌を、琴、三味線、太鼓という和楽器にシンセサイザとかいう新しい楽器を加えたオーケストラで演奏し、コーラスが歌い、ダンサーたちがモダンな振付で踊るのだそうでございます ー

(中略)

ー これこそがまさに長崎ぶらぶら節の現代に生きる姿だと私は思いました。終わった時、五千人の聴衆の拍手と喝采は嵐のようでした。 ー

(小説より抜粋)

江戸時代にシンセサイザー。これは小説の一場面だけれど、市長のお話を伺った後に読み直したところ、まさしく長崎の伝統と新しさを表現したものである。その時の聴衆のワクワクするような「くんち」がすっと目に浮かんだ。

ちなみに長崎といえば、オランダやポルトガルのイメージも強いけれど3話で紹介したように「くんち」を始め、実は中国文化が最も色濃く影響している。

「中国文化は暮らしの中に風習として入り込んでいるので、“えっ、これ中国文化だったの?”と自分たちでも気付かないくらい自然なんです。例えばこいのぼりの上げ方、土神様、お墓の前で花火をあげたり、ベーロンや精霊流しは長崎の年中行事に欠かせないもの。

昔からの伝統だけでなく、例えばランタンフェスティバルも実は比較的最近始まったお祭りだし、最近は変面(へんめん)という仮面があっと言う間に変化していく中国文化を見せてくれる人も出てきて、また新しい異文化として市民に受け入れられています。龍踊りも女子高生による女子だけの踊りも出てきていてすごく人気ですよ」

まだこの目で見たことはないけれど、お盆時期のお墓であげる花火や、爆竹は、それはそれは盛大なものなんだそうだ。“現代のルール”からすると、例えば騒音条例などですぐに禁止されてしまいそうな気もする(実際、東京あたりでやったなら怒られるだろう)。勝手なイメージながら、“役所はそういったものを禁止する側”だという思い込みもあるので、そのあたり恐る恐る聞いてみた。

「長崎人を“墓、坂、バカ”と表現するように、“祭りバカ”を始め、のぼせもん(夢中になる人)が多いです。でもそういう人がいるから新しいチャレンジができるというのもあります。

実は江戸時代、いろいろなお祭りや、ハタ(凧)揚げが盛り上がりすぎて喧嘩も多かったからなんども禁止されるんです。でもその度にすぐに復活してしまう(笑)。そうやって権力で抑えきれないのが本当の文化だと思っています」

市長さんにそう言われると、他県民のわたしもなぜか安心して、そしてなんだか嬉しくなってしまった。

お祭りの時は熱い長崎市民だけど、普段の性格としては「穏やか」な人が多い。それもこの長い歴史が関わってきているそうだ。

「そうですね。長崎人は普段はとても穏やかで、とても平和好きです。人と仲良くするのが好きという面があります。原爆があり、平和を求める活動をしてきた人が多いのももちろんなんだけど、その性質はもっと以前からそうだったんだと思います。

いろんな国の人と、違う文化、違う肌の色の人と仲良くすることが、マイナスではなくその町に活気を与えてくれて、新しい文化を作ってくれるというのを知っているから“拒否”しないんです。

長崎に長く住んでいるカナダ人の友人がいるんですが、日本にきたばかりの頃に町を歩いていたらおばあさんに道を聞かれたそうです(笑)。

“自分はどう見ても外国人なのに、そんな自分に道を聞いてくるなんてどういう街なんだ”と、それで興味を持って長崎が好きになったそうです。

また、以前外国の方からお手紙を頂いたのですが、そこには『道に迷っていたら、目的地まで連れて行ってもらった。お互い言葉に苦労しながらも、たどり着いた時は自分のことのように喜んでくれて、その出会いのおかげで自分たちの旅が素晴らしいものになった』と。

人を迎え入れる、受け入れる、お客様が大好き、ホスピタリティ豊か。

それが市民性だと思います」

もちろん市のお仕事をする上で長崎の歴史に関わることは多いだろうけれど田上市長のお話はまるで「地元の歴史家」のようだ。

「20代の頃、たまたま市役所の広報の仕事担当だったんです。仕事で市内の史跡を回ったり、調べたりするうちに、長崎の歴史にどんどん惹かれていきました。(広報の仕事担当になったのは)本当にラッキーでしたね」

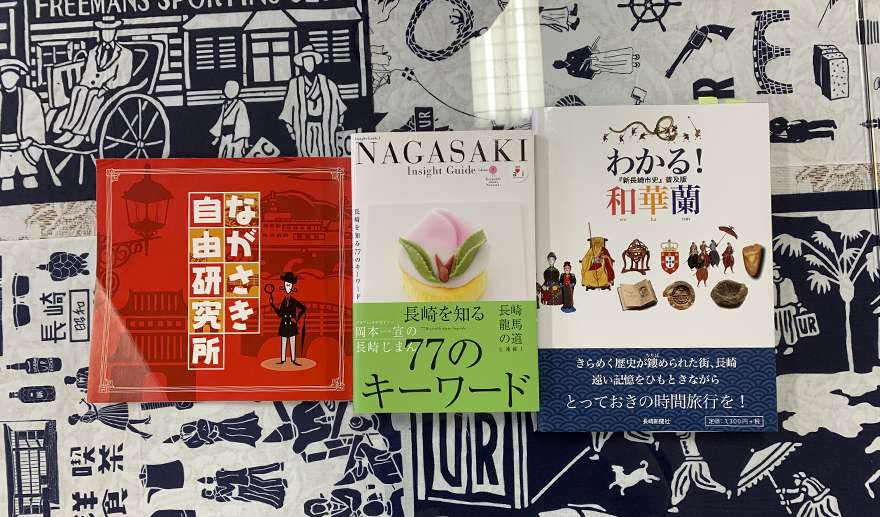

広報時代にそういった市内の歴史などをコラムに書くこともあったそうで、それらをまとめたものが市役所の売店に売っていた。読み応えたっぷりで民俗学などが好きな人にはオススメの1冊。

しかし今回ほんのすこし調べたたけでも長崎の懐の深さというか、異文化をどんと受け止める力がすごいと感じた。後半にも述べるが、例えば京都も「文化を受け入れる」力のすごい町であるけれど、その分それを「京都風に」アレンジする力もすごい。長崎にはその逆の「素直に楽しむ力」というか…。

「そうなんです。ある意味長崎は受け入れ専門。受け入れ専門だけどあまりにもいろいろなものを受け入れるから、そこから新しいものができちゃったりする。保守的なのに新しい。それもユニークな文化ですよね」

保守的なのに新しい。

なるほど、それは長崎のイメージにぴったりだ。

ここで、ずっとわたしが心のなかで妄想していた、「もし昔の長崎人が現代にタイムリープしたらどう思うか」も聞いてみた。

「時代により違うとは思いますが、一番びっくりするのは港の風景ではないでしょうか。埋め立てや女神大橋などの新しくできたものや、日本に来るクルーズ船の大きさにはびっくりするんじゃないかなあ。当時の船はもっと小さいものでしたからね。

ちょっと残念に思ってしまうのはハタ揚げが昔ほどは賑やかではなくなったことかな。

いい意味での驚きは、出島の中の復元力だと思います。建物などもそうなんですが、壁一つとっても当時のように漆喰の中に茅を入れて作ってるんです。

それも市民から茅を募って。そのくらい力を入れて復元しています。『当時とほとんど変わらない!』そんな風に驚いてくれたら嬉しいですね」

逆に、100年後、200年後の長崎はどういう街になっているのだろう。

「450年前にポルトガルの船がきて、港が作られ発展した街です。そこからずっと外国の人、他の県の人もたくさん来て交流してきました。

きっと100年経っても200年立ってもそれは変わらずに、世界中の人が訪れる街であると思います。

そして平和や医療など現在でも得意な分野で世界に貢献していきたい。

200年後ならきっと核兵器はなくなっているでしょう。でも長崎で平和会議を開きながら、人類の歴史と、二度と核兵器を持たない、作らないということを発信して平和の街であり続けたいと思います。

今の、この穏やかに平和を求める気持ちは変わらずにいて欲しいですね」

長崎では若い世代が自分たちらしい方法で平和のための活動を盛んに行っているという。もちろんそれは先達たちの努力もあるだろうけれど、長崎の市民には「プロデューサー気質」もあるそうだ。

「例えばくんちでも、実はあれは市民が作り上げているものなんですよ。市民がプロデューサーであり、ディレクターであり、アクターなんです。

平成18年に行った「長崎さるく博」というイベントも「市民プロデューサー」が活躍しました。お手伝いに行ったんですが、「くんちできるけん、これもできるやろ」と頼もしい言葉をいただきました。実際大勢の方が(市民プロデューサーになるべく)手を上げてくれて、「これがやりたい」と。そういうやりたいことを自分たちで作っていく資質もあります」

移住についても積極的だ。ちょうど最近「ながさき移住ウェルカムプラザ」という移住相談所が設置されたばかり。

「昔から人を受け入れてきた町だから、移住してきた人にとっては居心地は悪くないと思います。ただ、長崎市内はどうしても住居用の土地が少なくて、同じ規模の街と比べても家賃が高いのがネック。景気のいいときに家が足りなくてバーっと山の上に上がって行ったのですが、現在は高齢化で下の方に移り住んでいく流れになっています。

どこの町も今空き家問題がありますが、山の上の家も空き家にすると危なかったりします。なので寄付していただいて綺麗にして次の人に貸したりするお手伝いもしています。

働く場所も多いですし、何よりも長崎市には「暮らす楽しさ」があります。

お祭りや美しい風景、街としての便利さ、高度な医療、現在はサッカースタジアムを含む複合施設なども着手しています。とても住みよい町ですよ!

たまに“長崎は人口が減っているじゃないか、元気がないじゃないか”と言うひともいますが、くんちを見ると“なんだ、長崎はエネルギーあるじゃないか”という風に変わります(笑)」

SDGsに関しても長崎は「平和」と「海の資源」などすでに着手している項目も多い。特に海の資源に関しては、養殖業などが増えているそうだ。ちなみに長崎はとらふぐ養殖日本一、そしてタイの養殖も有名だ。

「ただ長崎人は、アジやイワシ、鯖などの安くて美味しい青魚が好きなんです。今はマグロなども食べますが、長崎では「鉄火巻き」は白いんです。マグロの代わりにハマチやさわらを使った「白い鉄火巻き」なんですよ」。

他にもソーラープロジェクトと呼ばれる、ソーラーパネル設置なども市が積極的に関わっている。

「資源を守るためには“みんなで”協力しないといけないですからね。市ではそのお手伝いができればと思っています」

最後に、田上市長の「長崎LOVERS」はなんですか?と聞いてみる。と同時にふと市長の胸元のバッジを見れば「長崎 ひと LOVERS」と書いてあった。

「実はこれ水性ボールペンで書いてあるから消してまた書けるんです(笑)。

よく(長崎のよいところなどを)“一言で言えないとダメだよ”なんて言われるんですが、とてもじゃないけど一言じゃ言えない(笑)。その時々に好きなものが変わっちゃいます。

くんちも好きだし、小さなお祭りも好き。

卓球台を用意したり、足の悪い霊魂のために旧盆からしばらくの間も迎え入れてくれるユニークな崇福寺中国盆も異国情緒が感じられて大好きです。

時々小さなお祭りに呼ばれて行くんですが、みなさん集まってお弁当食べたり、婦人会が練習したフラダンスを見せてくれたり。こういうなんでもない日常が一番幸せで、一番無くしたくないものです。

それに長崎といえば夜景、とよく言われますが、例えば家の庭から見る夜景、眼鏡橋のライトアップ、稲佐山などの広がる夜景、季節の夜景、いろいろな夜景があります。

お寺の鐘と教会の鐘が重なり合う時間が好きだったり、夕焼けになっていく空の色が好きだったり。

“いろんな好きの時間”があるんです。そのいろいろが長崎らしさで楽しくて好きですね」

結局のところ、長崎らしさとは

1話の冒頭で「長崎らしさ」とはなんだろう、とふと思い、すぐにはそれが思いつかなかったので今回はなんとなく歴史を追って、その中から「らしさ」を見つけようと思った。

その時々に自分の意識を飛ばせば、何か見えてくるだろうと。

以前特集した京都も、歴史的に新しいものがいち早く入って来る街であった。

けれど京都の場合は例えば京都中華のように「取り込んで、京都風に咀嚼し、他に伝える」といったイメージが強い。もちろんそれは「京都」としての長年のパワーがあるがゆえではあるけれど、もしも京都のお眼鏡に叶わなければそっぽを向く、そんな印象すらある。

長崎ではもっと素直な気持ちを感じる。「来たものを全部取り込んで、楽しんで、伝える」

この差がとても面白いと思った。

ポルトガルがやって来た頃から近代まで、「世界の最先端をそのまま素直に」伝えてくれる長崎のおかげで、それが「新鮮なまま」他の地方にもすっと伝わることができたのは大きい。簡単なように思えるけれど、それには「素直に受け入れる」パワーが大切で、もしもそのパワーがなければ楽な方へと「魔改造」してしまうだろう。

つまり当時の長崎は日本国にとって、出島や唐人屋敷で活躍した「通詞・通事(通訳)」みたいなものだったのではないか。ふと、そんなことを思った。

プロの通訳さんのように、相手の言葉(文化)を直接的に、時にはわかりやすくして、もう一方に正しく伝える。その素直な活躍があったからこそ450年前もの文化が日本にたくさん定着することができた。

「素直に」としたのは、もちろん誤解やニュアンス違いみたいなものも時々はあって(“カスティーラ地方のパン”がカステラになったように)、でもそれすらもが、当時の人々の見たまま、感じるままだったのだろうと思うからだ。また市長さんのおっしゃっていたように、素直に受け入れたからこそ、気がつけば自分たちの生活に融合していたり。

歴史を追っていくうちに、誰もが知る原爆の被害だけでなく様々なことが「長崎という町」に起きて、建物がなくなったり、また建てられたり…そんなことがあったことを知った。

結果、その多くの歴史的建造物は壊れて「建てられた当初」のまま残っているわけではないけれど、それらの建物が“再建”された現代から見ても、素直に当時の雰囲気を感じることができる。

長崎は400年と少し前から新しいものを受け入れて、それから400年と少し後までみんなで楽しんで、時には隠しながらも大事に守って、たまには風通し良くして磨いてきて。懐かしいのに新しくて、新鮮。そんなものがあちこちに根付いていた。

だから個人的に出た答えは

長崎らしさとは、長崎そのものである。

結論が出たような出ていないような感じではあるけれど、多分実際に足を運んで見ればその言葉がきっと腑に落ちると思う。だってバウムクーヘンのようにどこを切り取っても長崎なんだもの。ただただ今日や明日の長崎がそこにどんどん巻かれていって太くなってもやっぱり長崎。

昔流行った歌に「長崎は今日も雨だった」という曲があるけれど、それになぞらえるならば

「長崎は、今日もやっぱり長崎だった」