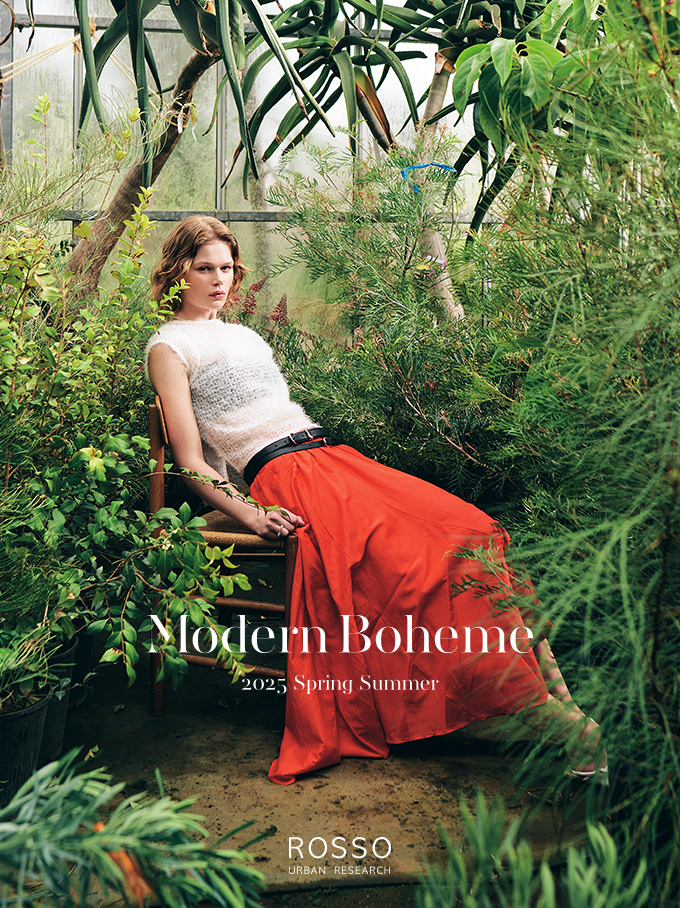

【踊れ!台湾】伝統と新しさとが自然に交わる 台北の街をゆるりと歩く。

台湾の街は早朝から活気にあふれ、そのまま深夜まで賑やかさを保ったまま。その喧騒に身を委ねたり、静かな路地裏に入り込んだり。ただただ歩けば、伝統と最新のカルチャーが混ざり合っている台湾の今を感じることができる。

目覚めは早く、賑やかに動き出す台北の朝

台湾の名物、と呼ばれるほど朝のバイク通勤の光景は壮観だ。

「台北橋機車瀑布」と呼ばれるこの光景は台北橋という場所で見ることができる。赤信号では橋の向こう側から信号の手前までぎっしりとバイクが並び、青信号になるや一斉に走り出す。

特に雨の日は、それぞれ思い思いのレインコートを着てカラフルな点描絵画のようである。

「この中に入ってみたい」。カメラマンはそう言ってスタッフのバイクの後ろにまたがってあっという間にこの絵画の中に溶け込んでいった。

この光景はテレビでも見たことがあるかとは思うが、実際に見るといつまでも眺めていたくなるような不思議な魅力がある。もちろんこの中を毎日通勤するのは大変だろうが、朝からパワフルな台湾の雰囲気は十二分に伝わる光景だ。

さて、10分ほどしてやっと帰ってきたカメラマン嬢は満面の笑みであった。楽しかったらしい。そして入れ替わりにムービー担当者が同じくバイクの後ろにまたがり笑顔で去っていった…。

そしてバイクが街中でゴウゴウと音を奏でている同じ頃、町のごはん屋さんではすでにモリモリと朝ごはんを食べる人々で溢れている。台北の朝は大抵、こんな風に賑やかにはじまる。

もう一つの台北の朝は静かな踊りで始まる。

もしも静かな台北の朝を体験したければ、早朝の公園散歩がおすすめだ。取材した日は雨であまり人はいなかったが、台湾の朝の公園では太極拳をする人々をよく見る。

以前中国の天津市に留学していた時に太極拳の授業があった。傍目にはゆっくりと動くラジオ体操みたいなものに見えるが、実は結構ハードなのである。例えば正しい姿勢をキープしながら呼吸も意識する。そして一連の動作は流れるように動き続けなければいけない。今は健康体操としての側面が大きいが、もともと拳法から派生したものであるから、実はこの動きをスピーディに行うと映画でよく見るような俊敏な拳法になるそうだ。当時の先生(おじいちゃん)は「太極拳は極めれば世界一強いヨ」と笑っていた。

運良く、北投温泉公園で一人のおじいさんに出会えた。一人黙々と太極拳を行うおじいさんに、日頃運動不足のスタッフ(東京・台湾混合チーム)たちが臨時に弟子入りした。

陽式(ヤンスー)という流派だそう。もう6年ほどやってらっしゃるとかで、その動きは滑らかでどっしりとしていて美しい。

「足から“気”を入れて、丹田(たんでん)を意識して。そう、背骨はまっすぐ」

こうやって文字に書けば簡単そうに思えるが、そもそも腰を落としてまっすぐ背筋をキープするのが難しい“イマドキ”の若者たち。

「天と地、陰と陽、足先から手の先へ気の流れを流して」とたくさんアドバイスを受けるが結局誰もおじいさんのように美しく、は動けなかった。

ちなみに台湾の若いスタッフは、誰もが太極拳は未経験だという。しかし公園でのおじいさんおばあさんの太極拳人口が多いことを考えると、彼らもいつかはやり始めるのかも知れない。ヨガもそうだが背筋の伸びた姿勢は老若男女問わず美しい。若者たちにはぜひ、明日から始めるようにと老婆心でアドバイスをしておいた。

お昼近くになると、ますます台北には活気があふれる。

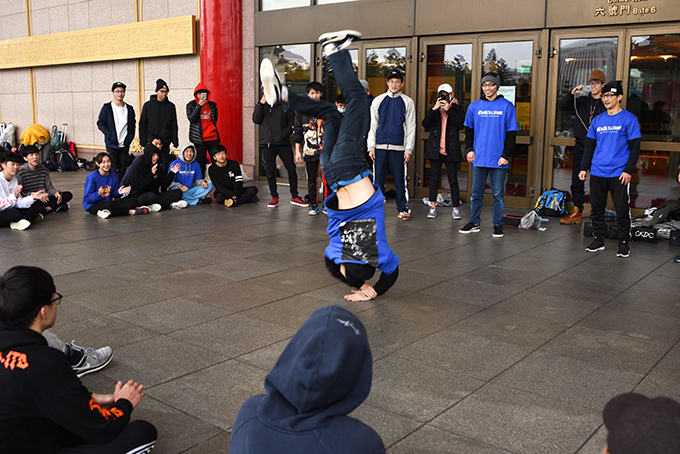

蒋介石ゆかりの中正記念堂に併設されている、国家音楽庁(コンサートホール)の前に人だかりができていたのでつい、覗いてみた。

そこでは高校生くらいだろうか、若者たちがブレイクダンスの練習に励んでいた。このコンサートホールは中華伝統を取り入れたデザインである。そこで全く別ベクトルのブレイクダンスの練習。思わぬところで歴史と現代の融合具合が見られた。とても面白い構図である。しかもなかなかの腕前で、いつの間にか観光客や通りがかりのギャルたちが足を止めて眺めていた。

昼食後の腹ごなしに歩く、古き良き町並み

台北にはぶらりと歩くだけでも楽しい町並みが数多くある。

例えば大稲埕(ダーダオチェン:台北の中心として栄えた古い町)の迪化街(ディーホアジエ)。もともと茶屋や乾物、雑貨などのお店を中心に発展した街だが、今は若いオーナーのギャラリーやカフェなどが次々とオープンし、“レトロで新しい街”へと変わりつつある。

取材したのはちょうど春節(旧正月)の1週間前。街のあちこちに正月の準備のためのお菓子や海産物などの出店が出ていた。本来あるお店の前に屋台がずらり出ているのでまるで二重の回廊のようである。

この辺りは普段はもう少し落ち着いているエリアだというが、この時ばかりは正月の上野アメ横並みの賑わいである。あまりの混雑具合に、呼子もマイクを使用し「歡迎光臨!(いらっしゃい!)」と大声でアピールしている。中でもカラフルなお菓子のバラ売りのお店が目に付いた。

スタッフによると「台湾ではお正月に、こういうお菓子をみんなでつまむのが伝統なんです」と。多分孫たちへのお正月のおやつ用だろう。おじいちゃんおばあちゃんたちが袋いっぱいに買っていた。

やっとその喧騒を抜け、いくつか目に付いたお店に入ってみた。

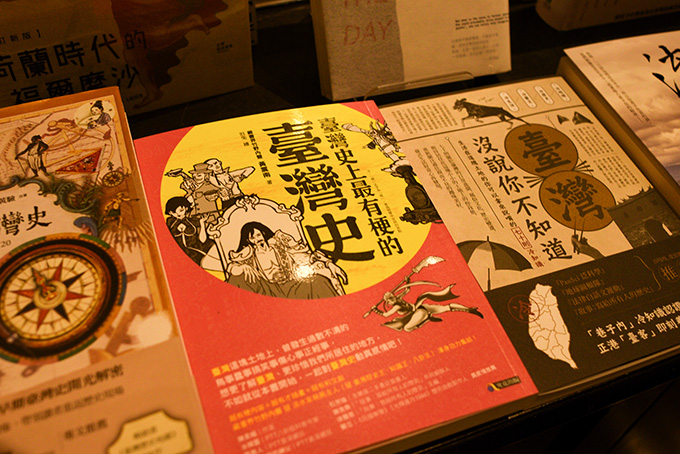

最初に気になったのはこの本屋さんである。

主に大稲埕や台湾の歴史本を集めた

「BOOKSTORE 1920s」という本屋さん。店名の通り、世界で文化が活発化した1920年代の本やアートブックなどがたくさん置いてあった。もちろんオール中国語で書かれているのでそこまで内容はつかめなかったが、装丁のセンスの良さが記憶に残った。日本人もひらがな、カタカナ、漢字、英数字をミックスしてデザインするが、漢字と英数字だけの組み合わせも美しいなあ、と素直に思う。

街中に、こういう本屋さんがあるのはとても心強い。

知識はインターネットでも手に入るとはいえ、本は“手に持てる価値”である。無くすには惜しい文化だと思うのだ。だから人気のエリアにこういう本屋さんがあると、ちょっと嬉しくなってしまう。

本屋さんの近くに、素敵な荒物屋さんもあった。

ここは若いオーナーのお店だが、基本的に日本と台湾のクラフト用品を中心に扱っているんだそうだ。建物は古い建築で、スペイン式のように中庭がある作りになっている。また2本の道に挟まれており、それぞれが入口になっていた。なんでも昔は前側をお店、後ろ側を港からの荷物を入れる場所として使っていたとか。

「日常で使う、美しいものが好きなんです。でも台湾にはあまりこういうお店がなかったから自分たちで作りました。ここ(大稲埕)の場所にしたのは街自体がレトロな雰囲気だったから。お店のコンセプトにも合うと思ったんです」というオーナー。店内には丁寧に作られたろうそくや、カトラリー、食器などがずらり。どれも手馴染みがよく、オーナーのセンスが感じられる。

萬屋(よろずや)のようなお店に入るのも楽しい。迪化街にはカラフルなカゴや、蒸篭、わっぱなど日用品が山積みになっているお店があちこちにあった。中でも人気なのが“高建桶店”というお店。所狭しと日用品が山積みになっている。店内は観光客も地元民も混ざり合ってすごい熱気であった。ちなみにここには以前沖縄の宮古島で買った木製のしりしり器と全く同じメーカーのものが売っていた。日本で売っているものはプラスチック製のものが多いが、この木製のものは温かみがあり非常に手なじみが良い(歯の部分はアルミ製)。我が家で毎日のように大活躍しているしりしり器なので、その生まれ故郷はここだったのか、となぜかしみじみとした。

喧騒から少し離れ、静かな時を過ごす場所へ

日程に余裕がある人は淡水あたりに足を伸ばしてもいい。

ここには十五年ほど前、雑誌の取材できたことがある。当時の感想は、非常に素直に言うと「ああ…何もない」であった。観光客相手の土産物屋があるくらいで、確かに大きな河を眺めるのは素敵だったが若者(取材当時)には少々退屈だったと記憶している。そういえば小さなカンフーシューズ屋さんがあって、そこで友達の子ども用のカンフーシューズを買ったっけ。

台湾にはその後何度も来ているがなかなか足の向かなかったエリアである。

だが、気がつけばここもいい雰囲気に進化していた。

例えば古い寺院や環境客向けの風船割りのお店などはそのままに、その周りにおしゃれなカフェができていたり、少し離れたところには川床のように川にせり出した建物ができており、素敵なかき氷屋さんにも出会えた。

一通りエリア内を一周した後、淡水駅すぐそばにある福佑宮に参拝してみた。

この辺りはその昔、外国からの貿易船や移民たちが台湾へ来る際に最初に降り立つ場所だったのだそう。だから1796年に建立された福佑宮は海運の神様「媽祖(まそ)」を祭っている。淡水は18世紀からこの廟を中心に町が発展していったそうだ。今、淡水に訪れた人はビルとビルの間に古い寺院があるのにびっくりするかもしれない。だがそれはこの廟を中心にどんどん街が発展していった証でもあるのだ。

ここに限らず、台湾では廟を囲むように町が発展することが多く、その結果例えばショッピング街の真ん中に小さな廟があったり、夜市の中に突然廟を発見することがある。幸運にあやかろうと近所にギュウギュウとお店が詰めかけても、台湾の神様は実に大らかなのだ。

ちなみに台湾のお寺での参拝ルールも教えてもらった。基本はお線香を買い、すべての神様の像に3回のお辞儀をし、線香を供える。お線香は買わずに手をあわせるだけでももちろんいいそうだ。神様を回る順番は、各寺廟入り口に書いてあることが多いので入る前に確認しよう。

また台湾のお寺にもおみくじがあるが、日本とは少々異なる。

基本的には神様の前で「住所、氏名、そして願いたいことを具体的に」心の中で思う。

例えば“家族が健康でありますように”のような範囲の広いものではなく、“母の足が良くなりますように”などもっと狭めた願いがいいそうだ。

そのあとに半月の赤い札を2枚取り、投げる。この時に裏と裏、表と表ならもう一度やり直し。裏と表が出たらおみくじが引ける。

ちなみに台湾のおみくじは日本のものよりも厳しいことが書いてあることが多いそうだ。ただその末尾には「でも、だいじょうぶ」というような愛ある言葉が書いてあるとか。どんなに厳しい言葉でも日本のように神社に結んだりはしないので大切に持って帰ろう。

このおみくじは台湾の若い人たちも日常的にするそうで、何か悩み事があると神様に相談しにお寺に行くんだとか。願い事を伝えるのではなく、どちらかというとアドバイスを頂きに行く、という感覚。

お参りの後、デッキからぼうっと海へと流れる河を眺めてみる。向こう岸にぼんやりと見える山、ひっきりなしにやってくる鳥。少し古ぼけた船。気がつけばここではゆったりと時間が流れている。賑やかな台北とはまた違う時間の流れ。若い時には気づくことのできなかった穏やかな台湾を感じた。

台北路地裏慕情

少し話を日本に戻すが、今外国人観光客の間で日本の「路地裏」が人気なんだそうだ。細い道にたくさんお店があったり、いい雰囲気で生えている木や、和風の家と路地との混ざり具合がなんとも「エキゾチック!」に見えるそうだ。

そして日本人が台湾に行くと、同様に「いい雰囲気の路地裏」に惹かれる。

同じアジア圏なのでどことなく懐かしさや、見覚えのある雰囲気でありながらもやはり日本とは違う文化の香り。自論だが、路地裏を好きになれる国はたぶん自分との相性の良い国なんだと思う。なぜなら路地裏には「とりつくろわない」素直なその国の顔が見えるからだ。人間との付き合いと同じだ。素顔や素の性格を見て好ましく思うのならば、それはもう恋である。

台湾の路地裏は昔ながらの建物や、メインストリートとは違うのんびりとした雰囲気がなんともいい。今回の旅の撮影をしてくれたカメラマンも気がつけば吸い込まれるように路地裏へと消えていった。

台湾の楽しみは夜ひらく

さて、朝から歩き回って今日はもう早く寝ようか、とならないのが台湾である。在住者ならいざ知らず、数日間しかいられない旅人にはそんな勿体無い時間はないのだ。

朝から香辛料をたっぷり使った料理や、フレッシュジュースなどを口にしているせいか、思ったより疲れが少ない。それよりもまだ見ぬ風景、口にしていない美味なるものへの渇望が勝る。

夜の台湾の遊び方には幾つかオススメがある。

さすがに足がくたびれた、という人は市内にたくさんある足つぼで癒すのもいいだろう。ただし、痛い。(優しく、ともオーダーできるがそれでも痛い)

最終日東京スタッフが揃って行ったが、「(普段よく足つぼに行くから)強くて大丈夫」とオーダーしたあるスタッフには、筋骨隆々見た目にも屈強なマッサージ師があてがわれ、そして絶叫と、痛みに耐えているのか体をよじって不思議な踊りを踊っていた。

これもまたいわゆる一つの「踊れ!台湾」である。違うか。

さて、足も軽くなった後は台湾名物、夜市へ。

台北市内には夜市は幾つかあり、観光気分で楽しみたいなら最大級の「士林(シーリン)夜市」へ。グルメを楽しみたいなら「寧夏(ニンシャー)夜市」や「饒河街(ラオハージエ)夜市」がオススメだ。

今回は台湾に来るのが初というスタッフのため、メジャーどころの士林へ行く。迷子になりそうなほど巨大な市場に、洋服から食べ物、お菓子など様々な露店が軒を連ねている。地元のソウルフード的な食べ物が多く、また量もほどほどのものが多いので買い食いにはもってこいだ。

個人的には10数年ぶりに士林夜市へ訪れたが、少し様子が変わっていた。衣料品エリアでは明らかにブランドを模倣したTシャツや、買ってすぐ壊れるような小物類は鳴りを潜め、普通のブティックやスニーカーなどが並ぶ。

屋台エリアも、以前と比べたら少しすっきりとしていて昔ほど雑多なイメージはなかった。お気に入りの食堂だったところがミュージアムショップになっていたり、新たに観光客向けのエリアもできていた。また市場から少し外れた路地裏に“今台湾で一番美味しい”というタピオカミルクティの店ができていたりと新しい顔も見える。

記憶にある風景とは違っていて残念に思いつつも、変わらない部分もある。市場全体に臭豆腐の香りは芳しく、かつては入り口に店を構えていた名物の大きなフライドチキン屋さんも場所を変え営業中。なによりあの不思議な熱気は変わらずにいることを嬉しく思う。

踊れ!台湾の夜

週末の夜をもっと賑やかに過ごしたいのなら、バーやクラブに出かけてみよう。

朝、昼と賑やかな台湾だが、さらに賑やかな一面が見られる。

ちなみに初めて来た20年ほど前、台湾の若者のイメージは「お酒をあまり飲まない」というものだった。

屋台にもビールを置いてある店はほぼなく、あまりにもビールにピッタンコなエビの屋台を見かけたときは近くのコンビニで調達して持ち込んだものである。

ちなみにその当時、台湾の友達と夜遊びする時は大抵24時間やっている茶藝館に行き、夜通しトランプとお茶とおしゃべりを楽しんだ。それはそれで楽しかったのだが。

ちなみに、“飲めない”というわけではない。ただ日本のように「友達と夕ごはんがてら軽く飲む」とか「飲み会」みたいな文化があまりないのだ。かと言ってお酒が弱いわけではなく、「飲む」と決めた日は本当によく飲む。

とはいえここ数年、お酒を出すカフェやバーも増え、夕方になると友達と賑やかに過ごす人々の姿も増えた。アルコールがほんのり入るとよりフレンドリーになるのはどの国の若者も同じ。ぜひ台湾の友人を作る場としてもそういった場所に行ってみるのもいいだろう。(もちろん日本の飲み会とはノリがまた違うので、学生ノリのウェーイ的な飲み方は控えたほうがいいが)

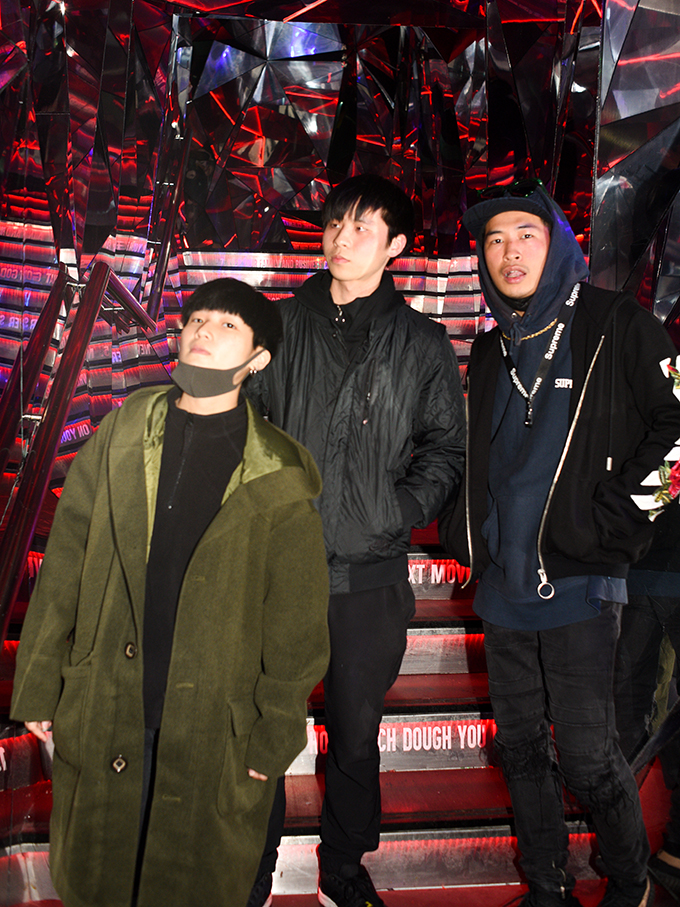

さて、クラブに話を戻そう。この日は金曜の夜ということもあって、クラブの入り口には長蛇の列。台湾にしては非常に寒い日だったのにもかかわらず、ミニスカートの女の子も多い。日本同様、エントランスフィー+ワンドリンクチケット制が多いとか。

ちなみに15年ほど前に台湾のクラブへ行った時は、いわゆる流行の歌を順番に流しているようなところが多かったが、今はDJが良い選曲で踊らせている。

国内外で有名な人気DJもおり、クラブ文化は日々成熟している。

そして皆この日は「飲む日」と決めているからか、ビールやシャンパンが次々と開けられていた。

我々は深夜1時すぎにはにクラブを去ったが、その時間も次から次へと若者が集まり、踊りの輪はますます膨れ上がっていくのであった。

ちなみにそんな時間でも、街の飲食店にはそれなりに人がいて元気にゴハンを食べていた。本当に活力のある人々である。

こうして台湾の1日は朝から心地よいリズムで始まり、夜が更けてなお賑やかに踊り続けているのである。そしてまた明日の朝から賑やかな1日が始まる。この途切れることのない熱気が、台湾に恋してしまう理由の一つであることは間違いない。

台北橋機車瀑布

103台北市大同區延平北路二段

営業時間 : 写真のようなバイクの大群は土・月曜日以外、だいたい朝7:00-9:30の時間帯に見ることができます。

北投公園露天溫泉

112台北市北投區中山路6號

中正紀念堂

100台北市中正區中山南路21號

営業時間 : 09:00-18:00

開催日時 : 落成:1980年

BOOKSTORE 1920s

103台北市大同區迪化街一段34號

営業時間 : 9:30-19:00

TEL : 02-2552-1321

地衣荒物

103台北市大同區民樂街34號

営業時間 : 10:30-19:30

開催日時 : 定休日:火曜日

TEL : 02-2550-2270

高建桶店

台北市大同區迪化街一段204號

営業時間 : 08:30-20:00

TEL : 02-2557-3604

淡水福佑宮

251新北市淡水區中正路200號

営業時間 : 07:00-21:00

TEL : 02-2621-1731

CHESS

台北市信義區忠孝東路五段297號2F

営業時間 : 水22:30-04:00、木21:00-02:00、金22:30-04:30、土22:30-04:30

開催日時 : 水〜土曜日

TEL : 0905-788-321

Naoko Kumagai

Photographer